【事業再構築補助金】埼玉県で申請・相談するなら(第7回)

事業再構築補助金の第7回公募の採択が終了し、15,132件の申請うち7,745件が採択され、内容が公開されました。

少し遅くなりましたが、今後申請を検討されている事業者様向けに事業再構築補助金 第7回公募 採択結果を講評するとともに、埼玉県独自の上乗せ補助など、有意義な情報をお知らせします。

【事業再構築補助金】埼玉県で申請・相談するなら(第7回)

採択率51%は過去最高、申請件数15,132件は過去最低

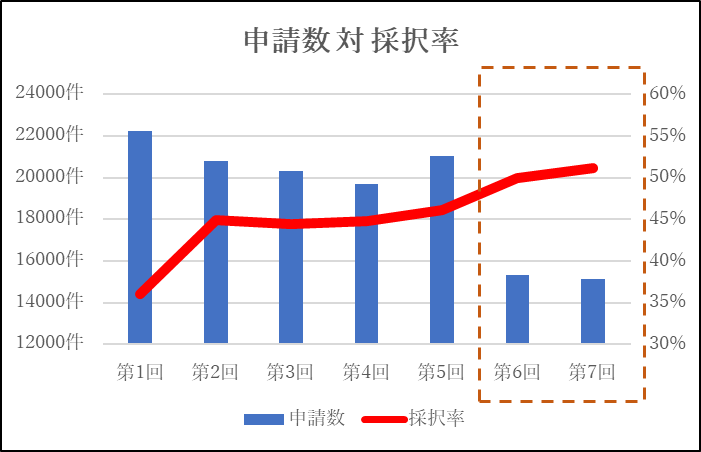

第7回の採択結果は、下表の通り過去最高と過去最低が併存しており、非常に特徴的な数字でした。

具体的には、申請数は第1回の22,231件から第7回の15,132件へと約7,000件減少したのに対し、採択率は第1回の36%から第7回は51%へと15pt増加しています。

| 公募回数 | 申請数 | 採択数 | 採択率 |

|---|---|---|---|

| 第1回 | 22,231件 | 8,016件 | 36% |

| 第2回 | 20,800件 | 9,336件 | 45% |

| 第3回 | 20,307件 | 9,021件 | 44% |

| 第4回 | 19,673件 | 8,810件 | 45% |

| 第5回 | 21,035件 | 9,707件 | 46% |

| 第6回 | 15,340件 | 7,669件 | 50% |

| 第7回 | 15,132件 (過去最低) | 7,745件 | 51% (過去最高) |

第6回から傾向が変わった?

上の表をグラフにすると、傾向の変化はより一層鮮明になります。

申請件数ベースで見れば、第1回から第5回までは20,000件前後で推移していたのが、第6回から突如傾向が変わっているのは明らかです。

この理由の一つとして、事業再構築補助金の個別の採否が公開されるようになったことで、見込みの低い案件を扱うことで成績=採択率が下がることを嫌った支援機関が見込みのある案件に絞って対応するようになった、ということが挙げられます。申請は相対評価であり、最近は見込みの低い案件は相談段階から断られるようになったので、申請件数が減ったと言っても、要するに支援機関に「見込みがある」と選ばれた申請事業者どうしの過酷な戦いになっただけであり、近時の採択率が上昇傾向にあるからと言ってかも簡単になった訳では無いことには注意が必要です。

埼玉県の採択率と、他の都道府県の状況

次に、全国の都道府県別の数字に基づき、主要なものを見て行きます。

埼玉県と全国平均の比較

| 都道府県 | 申請件数 | 採択件数 | 採択率 | 順位 |

|---|---|---|---|---|

| 全国平均 | 15,132 | 7,745 | 51% | 22 |

| 埼玉 | 465 | 239 | 51% | 22 |

当社の事業所在地である埼玉県の採択率は全国平均と全く同じで、全国平均は、申請実績のある全47都道府県の中で22位と、極めて平均的・中間的な状況だったことが分かります。

その他の都市の状況

埼玉県と同規模以上の大都市の状況は下記の通りです。

| 都道府県 | 申請件数 | 採択件数 | 採択率 | 順位 |

|---|---|---|---|---|

| 愛知 | 1,060 | 587 | 55% | 12 |

| 千葉 | 376 | 200 | 53% | 17 |

| 埼玉 | 465 | 239 | 51% | 22 |

| 京都 | 587 | 293 | 50% | 29 |

| 神奈川 | 580 | 289 | 50% | 30 |

| 東京 | 2,526 | 1,243 | 49% | 33 |

| 大阪 | 1,661 | 811 | 49% | 35 |

愛知県が、応募件数・採択率ともに高く目立っていますが、それ以外の大都市圏に大きな差異はありません。ちなみに筆者には、案件数の多さから申請事業者の技術レベルや支援機関の経験レベルも高くなっている(はずだ)と思っていた東京都が、わずかではありますが、平均採択率を下回っていることは非常に驚きでした。

次に、採択率の高かった上位5県は下記の通りです。

| 都道府県 | 申請件数 | 採択件数 | 採択率 | 順位 |

|---|---|---|---|---|

| 栃木 | 181 | 113 | 62% | 1 |

| 徳島 | 108 | 64 | 59% | 2 |

| 福井 | 125 | 74 | 59% | 3 |

| 長野 | 299 | 177 | 59% | 4 |

| 石川 | 193 | 114 | 59% | 5 |

栃木県が60%を超えている以外、他の4県は小数点以下の差であり、地域的にも分散しています。ちなみに、6位以下を確認しても、10位までの採択率が58%台に収まり、11位が56%、地域的にも、1~5位までと同様に分散しており、大きな傾向は見つかりません。

敢えて挙げるなら、採択率1~10位の中に大都市圏は無く、応募件数が300件を超えていたのは静岡県の431件のみでした。

申込区分別の採択状況

次に、申請区分別の状況を見ると、明らかに、「最低賃金枠」と「回復・再生応援枠」の二つの採択率が、平均値(今回は51%)に比べ10%~30%高いことが分かります。

| 申請区分 | 申請件数 | 採択件数 | 今回採択率 | 前回採択率(参考) |

|---|---|---|---|---|

| 通常枠 | 9,292 | 4,402 | 47% | 45% |

| 大規模賃金引上枠 | 11 | 5 | 45% | 56% |

| 回復・再生応援枠 | 2,144 | 1,338 | 62% | 67% |

| 最低賃金枠 | 162 | 131 | 81% | 86% |

| グリーン成長枠 | 543 | 217 | 40% | 40% |

| 緊急対策枠 | 2,980 | 1,652 | 55% | 0% |

| 合計 | 15,132 | 7,745 | 51% | 50% |

ここで重要なことは、単に傾向を把握するだけで無く、複数枠の申請条件を満たす場合に、どこの枠で申請をするべきかを慎重に選択しながら希望の補助金額で確実な採択を狙っていくことです。

例えば、従業員15人で補助金額1,000万円を希望しており、売上高30%以上減少要件も満たす場合、申請すべきは回復・再生応援枠です。売上高減少を示す書類の用意が面倒だからと言って通常枠を選ぶと、ただそれだけでハードルが高くなります。一方、回復・再生応援枠であれば、純粋に当該枠の採択確率が高いということに加え、万が一当該枠で採択されなかった場合でも通常枠で再審査となり、打席に2回立てるため、採択の可能性はさらに上昇します。

もう一つ考え方の例を挙げると、従業員10名で希望補助金額1,000万円の場合、全ての枠で補助金額の範囲内に収まります。なので、最初に検討すべきは採択率が唯一つ8割を超える最低賃金枠で申請できないかです。最低賃金枠は、アルバイトを多く採用している企業や給与水準の低い業界は、要件を満たしている可能性がないか、必ず一度確認することをお勧めします。

もし、最低賃金枠の条件を満たさなかった場合には、補助率が高く(3/4)採択率もまあまあ高い回復・再生応援枠や緊急対策枠に該当しないかを確認し、該当しなかった場合に初めて、通常枠を検討して行きます。

つまり、事業再構築補助金の申請では、申請するよりも前の「どの枠を選ぶのか」の段階から既に採択率に大きく差が生まれています。ここで適切な申請枠を選べなければ、その後どんなに時間をかけて高品質な事業計画書を作っても、低い採択率の中で相対評価の戦いを勝ち抜かなければならなくなります。別の言い方をすると、事業計画書を1ページも書いて無い段階から、適切な申請枠を選ぶだけで採択確率が30%近く上昇する、ということです。

本来、こういった情報を伝え、適切な枠での申請に導くことこそ、コンサルタントや支援機関の役割でしょう。しかしながら、残念ながら当社にご相談されるお客様にお話しを伺っていると、必ずしもそうでは無いようです。これから事業再構築補助金の申請をされる事業者様は、ぜひ、ご留意いただければと思います。

支援機関別の応募・採択の状況

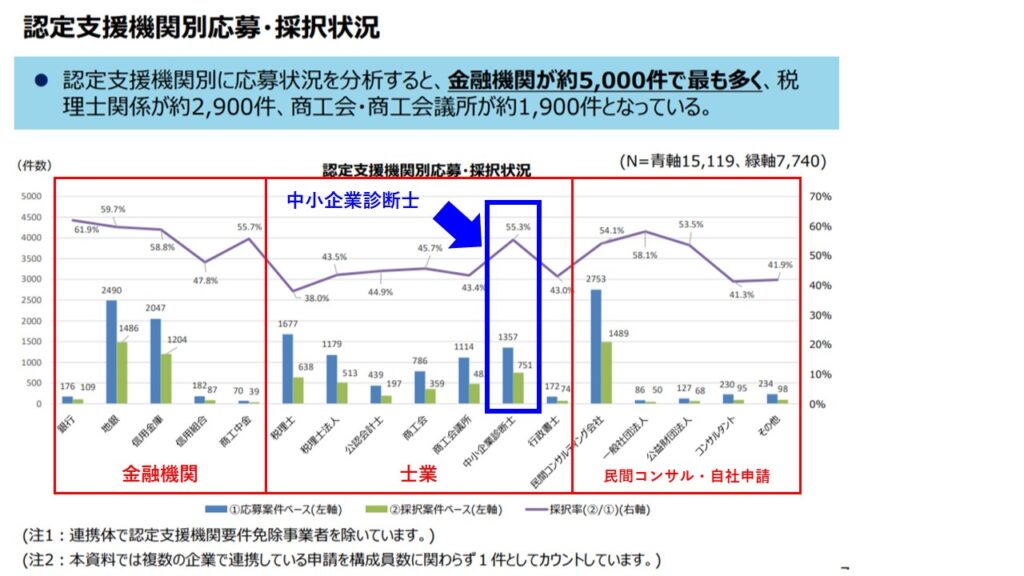

今回の講評の最大のポイントがこちらのグラフです。

まず、全体の概観として、大きく「金融機関」「士業」「民間コンサル・自社申請」の3カテゴリに分かれます。そのうえで、件数ベースでは民間コンサルティング会社に次いで士業全般が多く、採択率ベースでは金融機関が高い一方、士業全般が低い状況です。

仮説:金融機関の採択率が高い理由

現在、事業再構築補助金は採択結果が公式サイト内で公開されており、これは第7回公募でも同様です。採択結果が公開されるようになったことの最大の影響は、採択されなかった場合はその支援機関の成績を低下させることになるので、「ちょっと難しいかもしれないけれどできるだけ頑張ってみて、ダメだったら次回改めて」といった支援が、極めてやりにくくなったということです。同時に、以前はできていた幅広く案件を集めて申請する「数打ちゃ当たる」方式も、極めてやりにくくなりました。

もしかしたら、「数打ちゃ当たる」方式に対し、事務局の負荷が大きくなり過ぎたのかもしれません。いずれにしろ、採択結果が公開されるようになったことで、支援機関側で見込みのある案件だけを対応しようとする選別が進んだことが、金融機関の採択率が高い理由の一つと思われます。

一般的に、士業や民間コンサルは成功報酬型なので、補助金申請を支援をする以上は採択してもらわなければ、ほとんど報酬になりません。しかし、金融機関はつなぎ融資の金利収入を得ることができるので、あまり手をかけなくても採択されそうな案件だけを選別して融資すれば良いからです。

仮説:民間コンサルタントや自社申請の採択率が高い理由

民間コンサルティング会社も、件数と採択率がともに高いです。これは、補助金の申請支援を専門にしているコンサルティング会社の場合、WEB上のリスティング広告などで大量に集客し、再構築事業の明確性やスコアリングなど一定の基準に合致するものだけを申請しているため、件数・採択率ともに高くなる傾向がありるためです。

特に、WEB広告に費用を投下する以上は、それなりの集客に結実する必要があり、また、集客した案件に対応するキャパシティーが必要となるため、コンサルティング会社と個人のコンサルタントでは成績が大きく異なっていると思われます。また、補助金の申請支援を専門にしているコンサルティング会社は多くの場合、書類の作成代行のみの支援であり、多くの場合、ビジネスプランが公募要領の条件に合わない場合、申請前後に用意する各種申請書類、事業そのものなどに対するコンサルティングが無いことに注意が必要です。

中小企業診断士は申請件数、採択件数、採択率の全てが高い!

士業のエリアに目をやると、中小企業診断士は採択率が高く、件数もそれなりに多く、バランスが取れていることに気付くかと思われます。

当社も代表が中小企業診断士ですが、一般的に、士業が補助金のために大きな広告を打つことは少ないです。理由として、多くの士業事務所は一人で回しているので、そんなに沢山申込が来ても捌ききれない、ということが挙げられます。また、そのように広範な広告で集客しなくても、自分で対応する分だけなら既存の客先や紹介などで入って来るため、ということもあります。

案件の内容にもよりますが、支援する側の立場としては、既存顧客がやりやすいのは言うまでもありません。ある程度付き合いのある事業者の方が、事業内容や経営課題、再構築の必要性などについて、具体的に理解できる可能性が高まるためです。

一方、新規のお客様の場合は、少し事情が変わります。例え紹介だったとしても、初めて聞く事業内容に基づき計画書を書くのは、決して簡単ではありません。この時、採択率に差が出るのが「中小企業のビジネスに対する根本的な理解度」であり、初めて聞く事業でも、元々持っている知識などで補いながら在るべき姿を提示することができるか否かが重要です。当社では、そういった点が中小企業診断士の採択率を高めている理由と考えています。

このような理由から、ビジネスプランをしっかりと練り上げ、採択の可能性を高め、単に補助金をもらうだけで無く事業そのものの成功のための支援を希望するなら、事業債構築補助金の申請支援は中小企業診断士をお勧めします。

埼玉県内の補助制度

埼玉県内では、国における事業再構築補助金の獲得を目指す事業者に対し、上乗せ補助や相談などの支援を行っています。

事業再構築計画策定費用補助金

現在は終了しておりますが、埼玉県では2023年3月3日まで、『事業再構築計画策定費用補助金(第6回)』を行っていました。

この事業は、国の事業再構築補助金の計画策定支援業務について、専門家に依頼する費用への補助であり(補助金交付申請前に支払が完了しているものは対象外)、補助率は対象経費の1/2、補助上限額は25万円となっており、対象者の条件は以下の通りです。

| ①県内に登記簿上の本店及び主たる事務所を有する者(個人事業主においては、県内に住民票上の住所地及び主たる事務所を有する者)であること ②組合の場合は、事業及び経費の分担が明確であり、構成員への成果普及体制が整っていること ③国の事業再構築補助金の補助対象者であること ④国の事業再構築補助金(第9回)の申請者であること ⑤補助金申請日時点において県内で事業を行っており、引き続き、県内で事業を継続する意思があること |

金額は決して多くはありませんが、上記の②は組合の場合の条件であり、④は③を満たしていることが前提なので、企業の場合は①④⑤を満たすだけで対象者となる、非常に使い勝手がよい事業です。

さらに、この事業の使い勝手が良いポイントは2つあります。

- 事業再構築補助金(第9回)に申請した場合には、不採択であっても返還の必要が無い

- 複雑なシステムを使わなくても電子メール提出で申請できる

今後、また再開する可能性もありますので、当社に事業再構築補助金の申請支援をご依頼の企業様が埼玉県内に登記簿上の本店及び主たる事務所を有する場合は、ぜひ、事前に確認いただければと思います。事業再構築補助金本体とは異なり、申請資料作成はそれほど難しくありませんが、作成に時間を割けないなどの場合は、当社で支援することも可能です。

事業再構築補助金の上乗せ補助

また、さいたま市では2023年2月現在、『事業再構築補助金の上乗せ補助』の2次公募を行っています。

この事業は、国が実施する「事業再構築補助金」の事業実績報告を行い、交付確定を受けた市内中小企業者に対し、200万円または500万円を上限として自己負担額の1/2まで補助するというものです。

特長は金額の大きさです。県の補助事業と比べても段違いに大きいため、当社の事業所在地である志木市にもぜひこういった補助事業を作って欲しいと、少々羨ましくさえ感じるほどです。

| ■補助上限額 ①通常枠/緊急事態宣言特別枠/最低賃金枠/回復・再生応援枠 200万円 ②卒業枠/グローバルV字回復枠/大規模賃金引上枠/グリーン成長枠 500万円 ■補助率 自己負担額の1/2以下 (国の補助対象経費-国の補助額)× 補助率( 1/2 ) |

こちらは、県の事業よりは若干手続きが複雑になりますが、メールで申請できる点は同じですし、さいたま市内に本店等を有する法人様は、ぜひ、こちらの補助事業を利用することをお勧めいたします。

なおこちらも、作成に時間を割けないなどの場合は、当社で支援することも可能なので、事業債構築補助金の申請支援を希望の場合は、お気軽にご相談ください。

まとめ

色々書いて来ましたが、事業再構築補助金について最も重要なことは、申請事業者自身の当事者意識であり主体性です。これ以上重要なことはありません。

なぜか? それは、公募要領の『事業の目的』を見ればよく分かります。

| 新型コロナウイルス感染症の影響が長期化し、当面の需要や売上の回復が期待し難い中、ウィズコロナ・ポストコロナの時代の経済社会の変化に対応するために新分野展開、業態転換、事業・業種転換、事業再編又はこれらの取組を通じた規模の拡大等、思い切った事業再構築に意欲を有する中小企業等の挑戦を支援することで、日本経済の構造転換を促すことを目的とします。 |

思い切った事業再構築に意欲を有する中小企業等の挑戦を支援するわけですから、当然、単に投資をする際に費用負担を軽減するためといった補助金とは位置付けが全く違います。実際、中小企業庁が公開しているモデルスケジュールでも、事業計画書の作成~申請までを13週間としています。その中で支援機関と何度も何度もミーティングを重ね、未決事項を決め、不明点を確認し、金融機関に交渉し、資料を集めることは大変ですし、採択後の実績報告の事務処理負担も小さくはありません。当社ではありませんが、以前別な支援機関の方から聞いた話しでは、この事務処理負担が大きくて途中でやめる事業者様が続いたので、引き返せないように着手金を値上げしたという例もあったそうです。

事業者様の状況にもよりますが、当社では極力、13週間もかからないようにご支援をしています(実際には、8~10週間くらいが多いです)。しかしながら、採択率を高め、何より、採択後も補助事業自体を成功させるためには、申請事業者の当事者意識と主体性が何よりも重要となります。具体的には、初期段階のヒアリングを重視し、事業再構築補助金の趣旨や上記のような事業者自身の負荷もしっかりご理解いただいたうえで、二人三脚の支援を心掛けています。自社の補助事業の内容や申請の流れについてご相談を希望の方は、お気軽にご連絡いただければ幸いです。

(2023/5/20追記)下記コラムもご参照下さい。

第8回公募の講評

第10回公募の変更点