マニュアルだけじゃない!クレーム・カスハラ研修を成功させる5ステップ

近年、「カスハラ(カスタマーハラスメント)」に対する社会的な認知度が高まっています。

特に、2025年4月1日に『東京都カスタマー・ハラスメント防止条例』の施行が決まって以来、他の自治体でも続々と条例化の動きが進み、当社のある埼玉県でも、2025年6月27日現在、従業員9名以下の中小企業・小規模事業者や事業者団体の存在など、地域特性を盛り込んだカスタマーハラスメント防止条例(仮称)骨子案が審議されています。そういった環境整備により、多くの企業でいわゆるカスハラ対策ガイドラインの作成が進み、店頭やWEBサイトなどで公開している例を目にするようになりました。当社でも、ガイドラインやそれに基づいたマニュアルについてのご相談が増えております。

しかし、ガイドラインやマニュアルだけでカスハラに適切に対応できるかと言うと、そうではありません。暴力や脅迫など刑法に抵触するようなあからさまな例は別ですが、お客様が怒っている原因が商品やサービスの不備にあるなど、グレーゾーンの場合は、外形上は威圧的に見えても、カスハラか否かを判断するのは簡単ではありません。

そのため、ガイドラインやマニュアルの実効性を担保するためには、それらをしっかり定着させるための実践的な研修が不可欠です。そこで今回は、当社が実際にお客様に提供している研修内容も参考に、クレームやカスハラへの対応能力を高めるための研修のポイントを解説します。

マニュアルだけじゃない!クレーム・カスハラ研修を成功させる5ステップ

自社の実態に合った研修カリキュラムを設計する

カスハラの対策研修では、自社の商品やサービス、営業チャネル、組織特性などを踏まえた、実態に合った内容であることが何よりも重要です。「カスハラとは何か」といった制度面からアプローチする研修も必用ですが、実際のトラブルでは、それがカスハラに該当するか否かの判断基準や、該当した場合の対応方針について、現場のスタッフ一人ひとりがアクションレベルで理解できる研修が不可欠です。

時折、「カスハラなんて、対応を打ち切れば良いだけだから簡単」「なんかあったら警察に通報するから」「うちは弁護士に任せているから大丈夫」などと仰る方がいます。確かにそれも一つの対応ですが、その場合であっても、誰が、どんな基準やタイミングで、どんな手順で警察に通報するのか、といったことが明確になっていないと実際の対応は困難です。また、警察に通報する場合には時間と手間が、弁護士に任せる場合には左記に加えて費用がかかることも理解しておく必要があります。

そのため当社では、カスハラ対策研修の実施においては、下記の5ステップで、自社にとってのカスハラの判断基準とその対応方針を明確化し、実戦的な研修を実施したうえで、組織的なフォローアップを実施することをお勧めしています。

| 実践的なカスハラ対策研修の5ステップ |

|---|

| 1.自社にとってのカスハラの判断基準を具体化する 2.ディスカッションにより、クレームやカスハラのリスクの洗い出す 3.マニュアルにより、有事の際の対応手順を明確化する 4.実践的な研修により、対応力の向上を図る 5.組織的・継続的にフォローアップを実施する |

以下、具体的に解説します。

ステップ1 自社にとってのカスハラの判断基準を具体化する

研修を実施する場合、まず、何に対してどのようなゴールを設定するのかが明確にならなければ、カリキュラムを考える事は不可能ですし、効果の評価もできません。

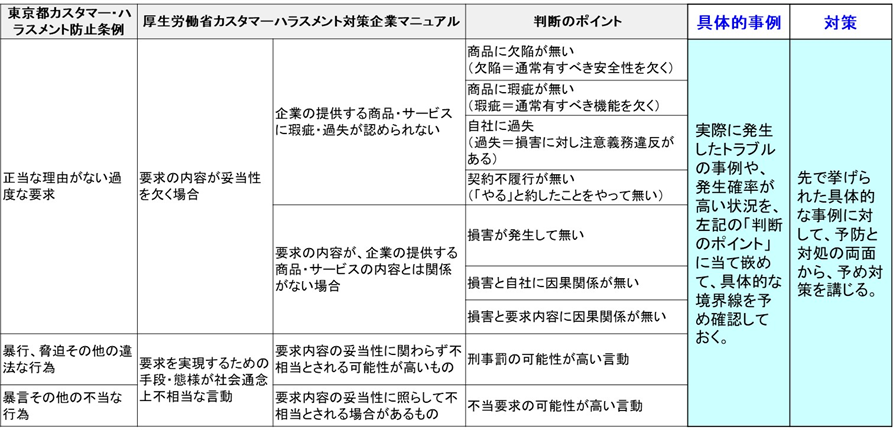

厚生労働省の『カスタマーハラスメント対策企業マニュアル』では、カスハラを「顧客等の要求の内容が妥当性を欠く場合」および「要求を実現するための手段・態様が社会通念上不相当な言動」としています。またその内容として、前者については「企業の提供する商品・サービスに瑕疵・過失が認められない」と「要求の内容が、企業の提供する商品・サービスの内容とは関係がない」を挙げており、後者については暴行や傷害などの刑事罰に該当するような行為を例示しています。

【カスハラとは?】事例に基づいた具体的な基準と、対応のポイントを解説

後者は例示が具体的なので、判断も容易です。対応も、警察に通報すること自体はすぐに想起できると思います。しかし前者は、例えば「瑕疵・過失が認められない」と言われても、それだけでは判断が困難です。そのため、以下のような整理が必要と考えます。

「企業の提供する商品・サービスに瑕疵・過失が認められない」とは

「瑕疵」とは、通常有すべき機能を欠いている状態であり、「過失」とは、損害に対する注意義務違反がある状態です。当社では、これに「欠陥」と「契約不履行」を加えた4つの要素で、企業の提供する商品・サービスにクレームやカスハラの原因がないと確認することをお勧めしています。

「要求の内容が、企業の提供する商品・サービスの内容とは関係がない」とは

こちらも、これだけでは何をもって「商品・サービスの内容とは関係がない」と判断するのか分かりません。そこで当社では、損害が実際に発生しているか、その損害と自社に直接的な因果関係があるか、損害回復のために要求していることは過剰要求ではないか、という3つの視点で確認することをお勧めしています。

実際の案件を元に、自社の判断基準を作成する

自社にとってのカスハラの判断基準を具体化するためには、上記のような基準に対し、自社で実際に発生した、または発生する可能性があると考える事例を当てはめることで、カスハラのシチュエーションを予め具体化・可視化していくことが有効です。

そこで当社では、下記のような表形式で整理することをお勧めしています。

少し字が小さく見えるかもしれませんが、実際の研修では、受講者にこちらの表を渡しています。この表の「具体的事例」欄に具体的な事例を入れることで、「瑕疵があるとは、例えばこんな状態だ」のように、リスクを具体化し、洗い出します。また「対策」欄には、左記に対する予防策と、予防してなお発生してしまったカスハラに対する対応策を入れることで、実際にトラブルが起きた時に、スムーズに対応できるようにします。

ステップ2 ディスカッションにより、クレームやカスハラのリスクの洗い出す

上記のような判断基準表を作ったら、関係者でディスカッションを行い、漏れがないか、評価は適切か、といった点を検証することで、網羅性を高めるとともに関係者の認識の統一を図りましょう。そうすることで、自分で作った段階では網羅的にリスクを洗い出しちゃんと対策を立てたと思っていたけれど、他社視点で批判的に検証したら大きな不足があると分かったりするので、非常に有効です。

この時のポイントは、批判的な視点やクレーマーの視点に立つことです。人は、「良いですね」と言われたら何となく満足してしまいがちですが、事前対策においては、批判的な視点によるリスクの洗い出しこそが重要です。

なお、研修の場合は、判断基準表を元に研修参加者同士でディスカッションをやってもらったりしていますが、コンサルティングやアセスメントの場合は、部門ごとや顧客接点毎など、より少し細かくリスクを洗い出すことをお勧めしております。そのような対応をすることで、無関係と考えていたリスクが意外なところで繋がっていたことが分かり、協働して対応することでより効果的な対策を打てることもあります。

ステップ3 マニュアルにより、有事の際の対応手順を明確化する

自社にとってのカスハラの具体的な判断基準を明確にしたら、その判断基準に沿ってカスハラを特定するためのプロセスと、カスハラと判断した後の排撃プロセスを中心に、対応マニュアルを作成します。

当社では、ディスカッションで洗い出したリスクに加えて初期対応と打ち切りの2つのシチュエーションに対する対応マニュアルを作成することをお勧めします。

なお、マニュアルと言うと、手順書のようなものを想像する方が多いですが、それに限りません。トークスクリプトやチェックリストもマニュアルの一種ですし、最近は、使いやすい動画マニュアルの作成ツールもあります。

下記を参考に、自社にとって使いやすいマニュアルを揃えて行きましょう。

使えるクレーム・カスハラ対策マニュアルの作成 | 3ステップで解説

ステップ4 実践的な研修により、対応力の向上を図る

よく、カスハラの対策研修としては、「カスハラとは何か」といった制度の話しがテーマのものや、「マニュアルを作りましょう」「複数名で対応しましょう」といった対応方針がテーマのものを見掛けますが、それだけでは十分な対応はできません。

理由は、前者は、カスハラを制度面から知ったとしても、実際のトラブルに対する具体的な対応方法には繋がりませんし、後者は、内容が一般論に過ぎないからです。下手をしたら、マニュアルを作っても誰も読まなかったり、複数名で対応するような人員がいなかったりで、絵に描いた餅になりかねません。

そこで当社では、以下のような研修を強くお勧めしています。

対策検討会で「在るべき姿」への理解度を高める

顧客対応部門だけでなく、製造、営業、配送、情報システム、法務などの関係部署の担当者が集まり、実際のカスハラ案件を取り上げながら、自社にとっての在るべき対応の姿を検討します。

例えば配送関係のカスハラが多い場合、その原因は情報システムの不備であったり、生産計画の精度の低さだったりなど、複数の部署に跨っていることも少なくありません。そのため、お客様のプレッシャーからトラブルの内容を切り離した環境で、カスハラの隙をロジックエラーとヒューマンエラーの両面から検証し、どうすれば予防できるか、運悪く発生してしまった時にはどうしたら良いか、などを具体化して行きます。

こういった検討過程に参加することは、トラブルを追体験でき、自社のカスハラに対する本質的な対応を理解することができるので、有効な研修機会となります。

ただし、広範な検証を行う場合には以下のような集団浅慮への注意が重要です。

- 同調圧力:集団の意見を統一したいという圧力により、反対意見が出にくくなる

- 集団への過信:集団の決定は正しいと信じ、批判的な検討を怠る

- 少数派の無視:少数派の反対意見を無視したり、排除したりする

- 外部の情報の無視:集団に不都合な情報は無視したり、歪めて解釈したりする

クレーム・カスハラの対策共有会議 「振り返り」の5つのポイント

ロープレ(ロールプレイング)で経験を積む

お客様と従業員に分かれて、マニュアルに沿って、実際の対応の流れをなぞります。

例えば当社では、小さなクレームをカスハラに発展させないためのクレームの基本的な対応フローとして、下記のような流れをお勧めしています。

- まず、真摯にお詫びする

- お客様のお話しを傾聴する

- 事実関係を確認する

- 心情を理解し、真のニーズを理解する

- 解決策を提示する

- 企業の都合は問題解決の後にする

- 最後にもう一度、謝罪(お詫び)と謝辞(お礼)を伝える

クレーム対応 | 上手い人はやっている、基本的な対応フローの解説

このような対応は通常、頭では理解できても、いざ、強いプレッシャーのかかるクレームに直面すると、冷静な判断ができなかったり言葉が出て来なかったりで、マニュアル通りの対応ができません。一方、流れに沿って何度かなぞれば、対応にもある程度慣れますし、ポイントを押さえて、自分の言葉で伝えられるようになって行きます。

クレームは相手があることなので、マニュアルに100%合致することはほぼありません。ですから、このようなロープレを通じて自分の言葉にして行くことは極めて重要です。

当社では、アドリブの要素を入れるなど工夫をすることで、研修参加者に臨場感のあるロープレを体験してもらえるようにしています。

モニタリングでより良い対応を学ぶ

モニタリングとは、離れたところからお手本の対応を見聴きし、お手本の良いエッセンスを自らの対応に取り入れて行くことです。コールセンターでは一般的な教育手段ですが、対面接客などの業種で取り入れている例は少ないと思います。

しかし、対面接客業でもモニタリングができれば、クレームやカスハラの対応について仮想的に経験が積めるので、非常に有効です。そこで、実際の事例の録画や録音により後でモニタリングできれば一番良いのですが、それが困難な場合は、お客様役と従業員約に分かれて寸劇を行い、それを録画しても良いです。

寸劇と言うと、「リアリティが無い」と否定的な評価をする人もいますが、姿勢や表情など細かな点まで理想的な対応を撮影できるうえ、間に解説を挿入するなど自由度も高いため、研修素材として有効です。また、それらを別途作成するのが困難な場合でも、前述のロープレの様子を録画して視聴させるだけでも良いです。ただし、動画の場合は対面と違い理解度が分からないので、視聴後にレポートを提出してもらいましょう。

ステップ5 組織的にフォローアップを実施する

リスクの洗い出し、対策マニュアルの作成、研修の実施までしても、相手があることなので、それだけですぐに悪質クレームやカスハラに十分な対応ができるようになる訳ではありません。また、最初は上手く対応できたとしても、環境変化に応じて継続的に見直しをしなければ、すぐに運用が陳腐化し、役に立たなくなってしまいます。

そこで、そうならないためにも、相談窓口を作り従業員をフォローするとともに、定期的にフォローアップ研修を実施することをお勧めします。

相談窓口を設置する

研修を受けたからと言って、全てのクレーム・カスハラに完璧に対応できる訳ではありません。そのため、厚生労働省カスタマーハラスメント対策企業マニュアルでも、カスタマーハラスメントを受けた従業員が気軽に相談できるように相談対応者を決めておき、または相談窓口を設置し広く周知することを求めています。

具体的には、以下の2種類の相談窓口を設置することが必要です。

対応そのものについての相談窓口

必ずしも特別な窓口を設ける必要はなく、上司を一次相談窓口としても良いですが、上司であってもクレーム・カスハラへの対応スキルを持ち合わせているとは限りません。そのため、法務部門や社外の専門家と連携することをお勧めします。

心身の不調(メンタルヘルス)ついての相談窓口

悪質なクレームやカスハラへの対応により、心身に不調を感じた場合、速やかに産業医や専門の心理職に相談できるように連携することをお勧めします。

また、そのような深刻なトラブルに陥る前に不調を発見できるように、労働安全衛生法のストレスチェックに、カスハラに該当する項目を含めることも有効です。

カスハラが発生したら? | 退職を防ぐ、組織的対策の6つのポイント

定期的にフォローアップ研修を実施する

カスハラの情報は、常に新しくなって行き、継続的なアップデートが必要です。

例えば、厚労省のマニュアルや2025年4月1日から施行された東京都カスタマーハラスメント防止条例では、企業に対し、被害者であるだけでなく、従業員を被害から守るための対策を講じることが求めています。また、2025年6月30日から、東京都では『カスタマーハラスメント防止対策推進事業』として企業向け奨励金が出ることになりました。

2025年6月4日には労働施策総合推進法の改正が国会で成立し、雇用主に対し、カスハラ対策を義務付けることが決まりました。これは、2026年中の施行を目指すと報じられており、施行後は、東京都だけでなく全国の企業に対策義務が生まれることになりますが、こういった環境変化を正しく理解し、組織的な対策に反映させていくためには、専門家による定期的なフォローアップ研修が有効です。

制度や法律だけでなく、個々のトラブル対応についても、対応事例の分析や、新商品発売に伴う想定リスクの洗い出しを定期的に行い、アップデートした情報を社内に共有して行くことが、火が小さなうちに消すことに繋がります。

マニュアル化や研修を実施した後も、専門家と連携するなどして定期的にそれを見直し、フォローアップ研修を実施していくようにしましょう。

まとめ

クレームやカスハラへの対策研修は、「研修」だけにフォーカスすると、一般的・汎用的な内容になりがちです。そのような「研修」も、例えば、制度の変更や上記の奨励金のような共通的な情報を共有するためには有効だと思いますが、実際のトラブルへの対応力を高めるためには、自社のトラブル事例を踏まえたアクションの伴う研修が不可欠です。

今回の研修で説明をした内容について、もう少し詳しく話しを聴いてみたいという方は、ぜひお気軽に下記からご相談いただければ幸いです。