カスハラ対策ガイドライン(基本方針)作成の5ステップを具体的に解説

カスタマーハラスメント(カスハラ)や悪質なクレームへの対応では、現場任せにしない会社や組織としての判断基準づくりが欠かせません。どの状況で、どのように対応すべきかが明確でなければ、従業員はその場しのぎで動くしかなくなり、大きなストレスや離職リスクに直結します。

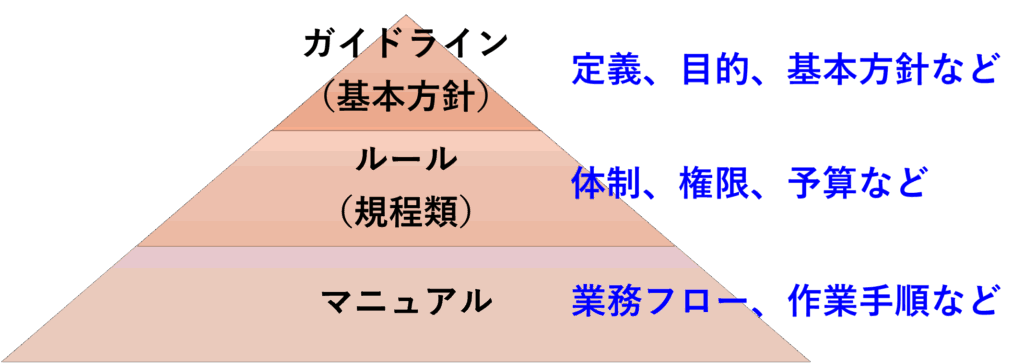

都や県の条例、市販のカスハラ対策本などでは、一様にマニュアルの重要性に触れています。しかし、これからカスハラ対策を始めようとする企業にとっては、最初からマニュアルを整備しようとしても、実効性のあるものを作ることは困難です。そこで、当社ではマニュアルより先に、まずは「自社の顧客対応の基本方針」を「ガイドライン」として明文化することを強くお勧めしています。ガイドラインがなければ、マニュアルも場当たり的なものになってしまい、「結局何を達成したのか」が見えなくなってしまいます。 つまり、実効性のある対策を進めるには、最初に「どういった背景や目的で対応するのか」「自社にとってのカスハラとは何か」「どんな姿勢で対応するのか」などを基本方針として定める必要があります。そのうえで、体制や権限をルールとして整備し、具体的な業務フローや作業手順をマニュアル化していくことが、階層的でブレないカスハラ対策の基本です。

本コラムでは、カスハラが起こりやすい業種などの特性とともに、ガイドライン作成のプロセスを5つのステップで整理し、実効性を持たせるための考え方を具体的にご紹介します。

カスハラ対策ガイドライン(基本方針)作成の5ステップを具体的に解説

カスハラが起こりやすい業務とその影響

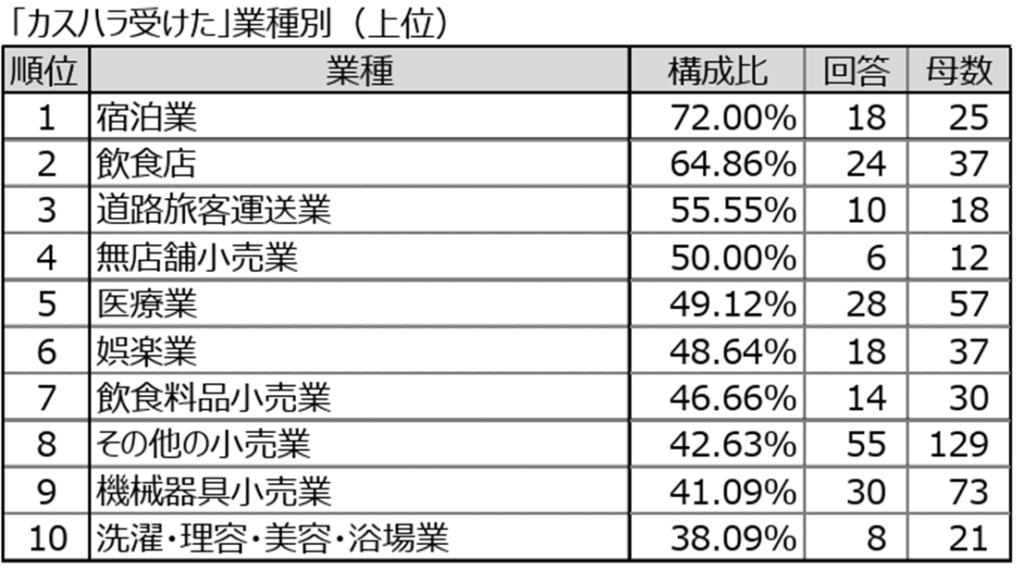

カスハラはどの業界でも発生し得ますが、特に顧客接点が多い業務や、小規模で余裕のない現場ではリスクが高まります。例えば、東京商工リサーチが2024/8/27に公開した『「企業のカスタマーハラスメント」に関するアンケート調査』によると、業種別では、「宿泊業」が72.0%(25社中、18社)でトップ。次いで、「飲食店」の64.8%(37社中、24社)、タクシーやバスなど「道路旅客運送業」の55.5%(18社中、10社)が続いており、個人客と直接接触することが多いサービス業や小売業が上位を占めていました。

(東京商工リサーチ プレスリリース作より)

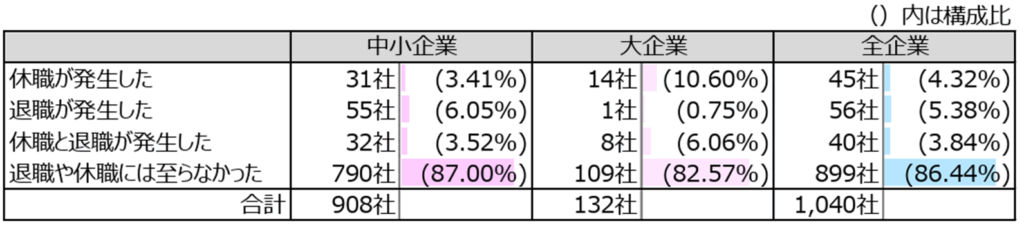

また、カスハラを受けた影響として、「休職が発生した」が4.3%(1,040社中、45社)、「退職が発生した」が5.3%(56社)、「休職と退職が発生した」が3.8%(40社)で、「休職や退職が発生した」は合計13.5%(計141社)と1割超に及び、企業の10社に1社がカスハラによる休職や退職を経験していることも重大なポイントです。

(東京商工リサーチ プレスリリース作より)

中小企業を中心とした、個人客と直接接触することが多いサービス業や小売業の現場では、1件のトラブルが組織全体に波及しやすく、スタッフの心理的負担も大きくなります。そのため、自社のビジネスモデル、競争環境、会社文化などに合ったガイドラインと、それを客観的・俯瞰的に見る視点が欠かせません。後述の通り、それが無ければ、カスハラを排撃することはできたとしても、例えば、顧客と敵対的な対応を従業員に要求することにより顧客満足度を低下させたり、ビジネスモデルの弱体化や競争環境での敗因に繋がったりする可能性もあるため、注意が必要です。

【参考コラム】

カスハラ対策ガイドライン(基本方針)作成の5つのステップ

それでは、ここからはガイドライン作成方法を5つのステップで解説して行きます。

まず状況を調査し、実態を把握する

ガイドライン作成で最も重要なのは、現場の実態に即していることです。どれほど立派な理念を掲げても、現場で起きているカスハラとズレていれば、実効性のある対策にはなりません。

そのため、ステップの1つ目としては、以下のような調査を通じ「自社のどこで、どんなカスハラが起きているか(起きる可能性があるか)」を把握しましょう。

| カテゴリ | 内容 |

|---|---|

| 1.経営層からのヒアリング | ・ミッション、ビジョン、バリュー、経営理念 ・競争環境、課題、経営目標、中期経営計画 ・顧客対応に対する考え方(クレームやカスハラだけでなく、顧客満足についても) |

| 2. 文書や記録の確認 | ・これまでのクレームやカスハラの対応報告書や従業員の対応履歴 ・現在のガイドライン(基本方針)、その作成経緯、規程類、マニュアルなど ・従業員に対するクレームやカスハラへの教育やトレーニングの内容 |

| 3. 従業員からのヒアリング・現場の目視確認 | ・印象に残っているクレームやカスハラの具体例 ・カスハラに遭った際の具体的対応(規程、研修、マニュアルの有効性を確認) ・クレームやカスハラ対応で困っていること、もっと支援が欲しいこと、その内容 |

この時、現場の従業員に対し直属の上司がヒアリングをしようとしても、普段の関係性が薄かったり、信頼関係の醸成が不十分だったりすると、ガス抜き程度に思われて本音を引き出せない場合があります。そのため、そうならないように、経営者の名前で、企業としてカスハラ対策をする背景や目的、一人ひとりの回答を大切だと考えていること、どのような回答内容であっても不利益な取り扱いをしないことなどを宣言したり、外部の専門家を窓口とすることが有効です

なるべく早期に、経営幹部に対し実際のカスハラ事例を共有する

ステップの2つ目としては、なるべく早期に、経営幹部に対し実際のカスハラ事例を共有しましょう。

実際にカスハラ対応をした経験のない経営層は現場の深刻さを実感しにくいこともあり、例えば「新品交換:2台」とだけ書かれた報告では、「それくらいなら必要経費だろう」と軽視されがちです。こうした温度差が残ると、対策は形骸化してしまいます。また、ニュースなどで異業種・異業界のカスハラ事例を紹介されても、「うちはタクシー業ではないから、後ろから蹴られたりとかは無いだろう」と対岸の火事のような反応をされる方も少なくありません。温度差をなくすためには、報道されるような衝撃的な事例ではなかったとしても、自社で実際に発生し従業員が対応に苦労し、心労を重ねているハードクレームやカスハラへの具体的な対応状況を共有し、切迫感を持ってもらうことが重要です。

発生状況を踏まえ自社にとってのカスハラを定義する

ステップの3つ目としては、「自社にとってのカスハラとは何か」を明確に定義しましょう。

公的な定義としては、現在、以下のような定義が定められています。

| 東京都カスタマー・ハラスメント防止条例 | 厚生労働省カスタマーハラスメント対策企業マニュアル | 改正・労働施策総合推進法 |

|---|---|---|

| 顧客等から就業者に対し、その業務に関して行われる著しい迷惑行為であって、就業環境を害するものをいう。 | 顧客等からのクレーム・言動のうち、当該クレーム・言動の要求の内容の妥当性に照らして、当該要求を実現するための手段・態様が社会通念上不相当なものであって、当該手段・態様により、労働者の就業環境が害されるもの | 顧客等からのクレーム・言動のうち、当該クレーム・言動の要求の内容の妥当性に照らして、当該要求を実現するための手段・態様が社会通念上不相当なものであって、当該手段・態様により、労働者の就業環境が害されるもの |

ただし、これらの定義を丸暗記するだけでは、自社の現場で直面する具体的なトラブルを十分にカバーできません。実際、例えば航空業界では「社員を欺く行為」を独自にカスハラと定めています。これは、安全保安上の必要性から独自に定義したものと思われますが、実態に即した実効性の高い定義の好例です。このような実態に合わせた定義が無ければ、乗客の言動がおかしい、何か隠している、とあからさまに感じるような状況下でも、例えば東京都カスハラ防止条例の定義である「就業環境を害するもの」とまでは言えないからと、機動的な対応ができないということにもなりかねません。

このように、各企業が置かれている事業特性や顧客層を反映しなければ、現場での判断に迷いが生じ、従業員が必要以上に大きな被害に遭ってしまう可能性が高まります。

自社の実態に合った効果的な定義を一度で定めることは、簡単ではありません。しかし、上記の例を見る通り、他社の事例や市販の対策本をそのままコピーして自社のガイドラインを作ったとしても、実効性のあるものにはなりません。また、自社の実態に合っているというだけでなく、経営方針と合致しており、マネジメントシステムとも整合していることが重要です。

自社のカスハラ対策に関する基本方針を『ガイドライン』として明確化する

ステップの4つ目としては、実態に基づいて、基本方針をガイドラインとして明文化していきましょう。

なおこのガイドラインは、従業員やお客様だけでなく、株主、取引先、就業希望者など社内外多くの関係者の耳目に触れ、理解を得て行くものとなります。そのため、単にカスハラの定義や基本的な対応方針を記載するだけでなく、背景や目的などについても分かりやすく掲示します(店頭掲示用のポスターなどを作成する場合は、より簡略化した伝わりやすいものにしてもOKです)。

経営者が自らの言葉でしっかりと発信する

ステップの5つ目としては、単にガイドラインを作るだけでなく、経営者が自らの言葉でしっかりと発信しましょう。

クレームやカスハラへの対応は大きなストレス・プレッシャーがかかるため、従業員にとっては、自ら取り組もうと思えるような仕事ではありません。そのような仕事に対し、ただ単に「ガイドラインを作りました」「この通り対応して下さい」というだけでは、現場に受け入れてもらうことは困難です。そのため、当事者意識やカスハラ撲滅への決意など、経営者が自らの強いメッセージで繰り返し伝えて行くことが極めて重要です。

これまでの対応実績を十分に記録していない場合や、調査をしても有益な情報が得られない場合は、早い段階で外部の視点を取り入れることを強くおお勧めします。基本方針やガイドラインは、実態に基づいていなければ形骸化し、現場で機能しません。表面的な言葉を並べるだけでは、カスハラを減らすどころか、対応のばらつきを招き、現場の混乱や顧客満足度の低下を招きます。

また、効果検証や改善サイクルが軌道に乗るまでは、客観的・専門的な視点から伴走支援できる専門家の助言が大きな力になります。ガイドラインを本当に活きたものにしたいとお考えなら、まずはお気軽にご相談ください。

実効性の高いカスハラ対策ガイドライン作成のため、盛り込むべき具体的な情報

ガイドラインは、従業員やお客様だけでなく、株主や取引先、就業希望者など、社内外の幅広い関係者にとっても重要な情報です。そのため、単に「定義」や「対応方針」を並べるだけでは不十分で、策定の背景や目的も含めて伝えることが欠かせません。

当社では特に以下の6つを盛り込むことを推奨しています。

- 基本方針作成の背景や目的

- 自社にとってのカスハラの定義

- 顧客対応の基本方針

- コンプライアンスや社会的責任など

- 目的達成のために組織として取り組むこと

- 経営のコミットメント

以下では、特に重要な部分に絞って解説します。

この解説を参考に、他の項目についても、自社の状況に合わせて調整していきましょう。

基本方針作成の背景や目的を明確にする

背景や目的を欠いた文書は形骸化しやすく、現場が「なぜ従うべきか」を理解できません。冒頭で以下のような情報を明示することが実効性につながります。

- 自社の事業環境や直面している機会やリスク

- 自社の経営理念、中長期的な経営の計画・目標、顧客対応に関する基本的な考え方

- ガイドライン作成の目的、あるべき姿

自社のカスハラの定義に沿って、具体例を挙げる

自社の定義に沿って、カスハラに該当する具体的な言動を挙げます。

基本的には、国、厚生労働省、自治体などの定義に沿ったものになると思いますが、それに自社の定義も加え、実際の接客のシーンに照らし合わせて、以下の様に代表的な行為を明記します。

- 暴力や不必要な接触、またはそれらを示唆する言動

- 無許可での録音・録画・撮影、またはそれらの公開すること

- 大声や威嚇的な行為があった場合、または当社が止めるように依頼してもそれらの行為を続けた場合

顧客対応の基本方針を整理する

なお当社では、対応の基本方針を定める際には、カスハラへの排撃だけでなく、自社にとっての在るべき顧客対応全体の中でカスハラへの対応方針を定めることをお勧めしています。

企業にとってお客様は、自社に売上を与えてくれる唯一人の存在です。しかし、自分の不備を指摘された相手をカスハラとしてしまえるのであれば、反省も改善も必用ないので、実は、従業員にとっては一番楽なのです。そのため、カスハラ対策だけに偏重したガイドラインを作成したら、改善の機会や失い、最悪の場合はサービスレベルや顧客満足度を著しく低下させることになりかねません。

単に「カスハラ対応ガイドライン」を作るだけではなく、「顧客対応ガイドライン」の中にカスハラ対応も位置付け、顧客満足度向上への取り組みとバランスを取りながらそれぞれの基本方針を整理して行くことを強くお勧めします。

コンプライアンスや社会的責任を明記する

簡潔で良いので、各種法令の順守や人権保護を徹底すること、ハラスメントの根絶を目指すこと、などを明確に意思表示します。また、法令の定めが無いことであっても、コンプライアンスの観点から重視している価値観などがあれば明記します。

これらを明記することにより、基本方針・ガイドラインが事業者独自のものではなく、法的根拠に基づいて社会的な要請に応えるものであることの宣言になり、カスハラ対応が紛糾した場合にも、「こちらの通り、弊社は法令順守のためガイドラインを定めておりますので、ご納得いただけない場合には警察や弁護士を通じての対応となります」といった毅然とした対応に迫力が生まれます。

目的達成に向けた組織としての取り組みを示す

従業員が安心・安全に働ける環境作りと、ガイドラインの作成目的を両立するため、企業として取り組むことを明記します。具体的には、以下のような項目の記載が考えられます。

- 警察、弁護士、医療機関、コンサルタントなどの専門機関と連携すること

- 運用や業務フローを継続的に改善すること

- 従業員への教育・訓練を行うこと

経営層のコミットメントを明文化する

経営層が「責任を持って取り組む姿勢」を発信することで、現場は「押し付けられた」ではなく「守られている」と感じます。経営計画や社内報、オンライン配信などを活用し、継続的に発信することが不可欠です。

経営層からの関与が弱いと、現場は「自分たちだけに責任を押し付けられている」と感じ、士気や対応力の低下を招きます。その結果、初動の遅れや対応ミスが発生し、顧客との関係悪化やSNS炎上、優秀な人材の流出といった二次被害に直結しかねません。

ガイドラインを「形だけ」で終わらせないためには、経営層が自らメッセージを発信し続けることが極めて重要です。当社では、実際に効果を上げた企業の事例や発信の仕方についてアドバイスしていますので、ぜひお気軽にご相談ください。

運用を成功させるためのポイント

ガイドラインは作って終わりではなく、導入後も継続的にモニタリングを行い、必要な改善を行い、現場に浸透させていくことが重要です。そうしなければ、外形上はクレームやカスハラの件数が減っているように見えたとしても、構造的な原因の除去できたのか、それとも、自社の不手際に対する不満を伝えて来たお客様をカスハラ扱いして追い出しただけなのかも区別がつかず、最悪の場合、カスハラだけでなく自社のブランドの棄損に繋がりかねません。

そこで本項では、せっかく導入したカスハラ対策ガイドラインが企業活動にネガティブな影響を与えないように、運用を成功させるための特に重要なポイントを紹介します。

他社のガイドラインや対策本内で紹介されているガイドラインをそのまま使っても、従業員の納得感は得られない

カスハラ対策ガイドラインは、基本的には自社内の従業員に向けた内部向けの資料です。しかし、最近はお客様や取引先にも自社の対応方針を宣言するために、WEBサイト上などにガイドラインを公開する企業もあります。初めてガイドラインを導入する際には、そういった公開されているガイドラインを流用すると効率的であるように思えます。しかし、実際には経営環境、ビジネスモデル、顧客層、発生しやすいトラブルの内容などは企業ごとに大きく異なります。そのため、自社の実態に合わずに、「どこまで対応すべきか」「どのように対応するか」判断があいまいになり、混乱を招くケースも少なくありません。

例えば、市役所などの行政機関では「権利以上の要求」や「義務免除の要求」などの不当要求が問題になりますが、医療機関では「診療拒否につながる威圧行為」など、現場で直面するリスクはまったく異なります。状況の調査・実態の把握をすっ飛ばして他社や対策本のガイドラインをそのまま流用した結果、企業毎の特徴に合わないガイドラインになると、どんなに立派なことを書いても従業員に受け入れてもらうことは困難です。また、背景や目的が欠けたガイドラインでは、現場で「なぜその対応を取るのか」が理解されないため、従業員の納得感を得られず形骸化しやすいという問題もあります。

自社のリスクや経営環境や業務特性を反映したガイドラインを設計することで、はじめて現場の判断基準が明確になり、顧客への説明にも一貫性が生まれます。

「毅然と対応しましょう」といった具体性の無いスローガンだけでは、対策に結び付かない

クレーム対応の現場では、些細なトラブルで顧客から「社長を出せ」「今すぐ来い」といった要求が飛び出すケースは珍しくありませんが、そういったケースに対して対応者が適切な判断をできずに場当たり的な行動を取ってしまい、状況がさらに悪化してしまう事例もあります。

例えば、担当者が「上司を呼んできます」と言ってしまうと、顧客は「やはり出させることができた」と認識し、以後も強硬な要求を繰り返す傾向があります。一方、本来は上司にエスカレーションすべき場面なのに、十分に状況を確認しないまま「毅然と」しようとして追い払うような対応をしてしまえば、他の従業員や顧客にも悪影響を及ぼし、組織全体の信頼を損なうことになりかねません。

こうした典型的なトラブルは、一見して簡単に思えても、基本的な対応方針が共有されていなければ現場判断で常に適切な対応をするのは困難です。

組織全体として適切な対応をするためには、あらかじめ、顧客対応のガイドラインに「カスハラの判断基準」と「基本的な対応方針」を明確に記載しておくことが大前提となります。ただし、こうした典型的な事例に対しては、一般的に頻度が多いため、冒頭で説明した通り対応ルールの整備や、具体的な手順のマニュアル化などを行い、誰が、どんなタイミングで、どんなアクションを取るかを具体的に定めておくことが有効です。 また、ルールやマニュアルに沿って社内でロープレなどのトレーニングを行うことで、多少想定外のトラブルが起こったとしても、冷静に対応できる力が養われます。結果として、現場の安心感が高まるだけでなく、企業全体として一貫性のある対応が可能となり、社外への信頼性も向上します。そして、そういった一貫性のある対応を実現するためにも、実効性の高いガイドラインを作り、そのガイドラインに基づいた優先順位付けが有効です。

【参考コラム】

ガイドラインが不適切だと、顧客対応自体が不適切になりかねない

ある行政窓口では、カスハラ対応ガイドラインを作成したまでは良かったですが、それが適切に運用されているかをモニタリングする仕組みが無かったため、現場の不手際でお客様から指摘が入ったものを片っ端からカスハラとして電話を切った結果、大きく顧客満足度を低下させていました。ある通販コールセンターでは、経営層が真剣に議論を重ねた末に、自社の経営理念や経営計画を体現した充実したガイドラインを作りましたが、時給1,300円の現場スタッフには高すぎる要求として受け入れられず、退職を招く結果になりました。ある家電メーカーの修理受付窓口では、「カスハラだと思ったら遠慮無く上司に相談しましょう。1人で抱え込む必要はありません」といったガイドラインを作りましたが、肝心の上司への教育や支援体制が不十分だったため、片っ端からエスカレーションされた上司は心を病んで、長期休職の末に退職となってしまいました。

ガイドラインは、自社の顧客対応の在るべき姿を体現したものです。企業によっては、評価目標に結び付いている場合もあります。目標は従業員に対して極めて強い拘束力を持ち、従業員の側でもそのメッセージに対し行動を最適化させます。逆に、経営者のコミットメントが不十分だと、背景や意図を従業員に正しく理解されず、むしろ免罪符のように使われてしまう可能性もあります。

ガイドラインを作る時には、社外の競争環境だけでなく、社内の文化や業務フローまでよく理解したうえで、場合によってはマインド教育や業務フローの見直しを行いながら、時間をかけてでも在るべき姿を実現していくための、経営者の信念が不可欠です。そうすることができれば、カスハラの抑制と顧客満足の向上を実現できます。しかし、それができなければ、どのようなガイドラインを作ったとしても重要なポイントを避けた表面的なものになってしまうことについては、十分な注意が必要です。

カスハラ防止体制の構築を支援します|まずはご相談ください

労働施策総合推進法の改正により、すべての企業にカスハラ対策が求められる流れが進んでいます。埼玉県でも条例検討が進められているように、ガイドラインの整備は待ったなしの課題です。場当たり的な「モグラ叩き対応」では限界があるからこそ、経営層が率先して在るべき顧客対応を考え、ガイドラインとして明確化することにより、内外に対し一貫して方向性を示すことが重要です。 従業員を守るためには、基本方針やガイドラインを「形だけ」で終わらせず、現場で実際に活用できる仕組みにすることが重要です。一方、適切なガイドラインを作成するためには、自社に対する客観的な分析と豊富な対策経験が不可欠です。そのため、これからカスハラ対策を始めようという企業の場合には、当社では、特に初期段階では専門家の助言を受けることを強くお勧めしています。

もしお近くにカスハラ対策を相談できる専門家がいない場合、当社でも受けたまわっておりますので、お気軽にご相談ください。当社では、ガイドラインやマニュアルの作成から、トレーニング、組織体制の構築、ISO10002への対応まで、御社の状況に合わせたサポートをご提供し、貴社と貴社の従業員の皆さまが安心して働ける体制づくりをお手伝いします。