電話対応のカスハラ対策 事例に基づいた7つのポイントを具体的に解説

カスハラとは「カスタマーハラスメント」の略であり、一般的には、暴言や暴力の伴う不当なクレームを指します。厚生労働省の『カスタマーハラスメント対策企業マニュアル』では、「顧客等からのクレーム・言動ののうち、当該クレーム・言動の要求の内容の妥当性に照らして、当該要求を実現するための手段・態様が社会通念上不相当なものであって、当該手段・態様により、労働者の就業環境が害されるもの。」とされています。いわゆるハードクレームと混同されることが多いですが、最大のポイントは、クレームの延長ではなくセクハラやパワハラと同じハラスメントの一種であり、企業は従業員を守る義務がある点です。

暴力や土下座要求などが報じられることが多いので、店舗などの対面接客業をイメージされる方がいますが、メールやSNS、電話などでもカスハラはあります。特に電話対応は、メールやSNSのように証拠が残り難く、対面に比べて表情や態度が見えないからか、暴言・怒鳴り声・脅迫的な口調などが強まりやすく、従業員の精神的負担も大きくなります。2024年6月5日のUAゼンセン「カスタマーハラスメント対策アンケート調査結果」貴社レクチャー資料によると、カスハラの手段が電話だった割合は、2020年度は19.2%、2024年度は18.8%と、実に2割弱も占めていました。

そこで今回は、部下の分も合わせると3,000件以上のカスハラに対応して来た元・コールセンターの品質管理マネージャーである中小企業診断士が、電話でのカスハラへの対策について、具体的に解説します。

電話対応のカスハラ対策 事例に基づいた7つのポイントを具体的に解説

電話対応のカスハラの特徴

電話は、対面接客と違って殴られる心配が無いから大丈夫と言う方がいますが、必ずしもそうとは言えません。むしろ深刻化する場合もあります。

「怒鳴る・暴言・長時間」・・・深刻化しやすい理由

電話は、相手の表情や状況が見えないため、クレーマーは心理的な抑制が効きにくくなります。また、上述のように証拠が残り難い上、訪問に比べ時間もお金もかからないためハードルが低く、1対1の構図に持ち込みやすい(訪問は複数名対応により1対多に持ち込まれやすい一方、電話は、交代される場合はあっても、対応する相手とは常に1対1になる)、という特徴があります。

そのため、「お前はバカか!」「蛆虫野郎!」「死ね!」などの暴言や威圧的な発言が繰り返されるといったカスハラになることがあります。

また、上記のような暴言型だけでなく、長時間の対応を強要する時間拘束型や、同じ話しで何度も繰り返し電話をかけて来るリピート型、といったカスハラが起こりやすいという特徴もあります。

「怖くて電話に出られなくなる」「電話に出るのが嫌になる」・・・社員の実情

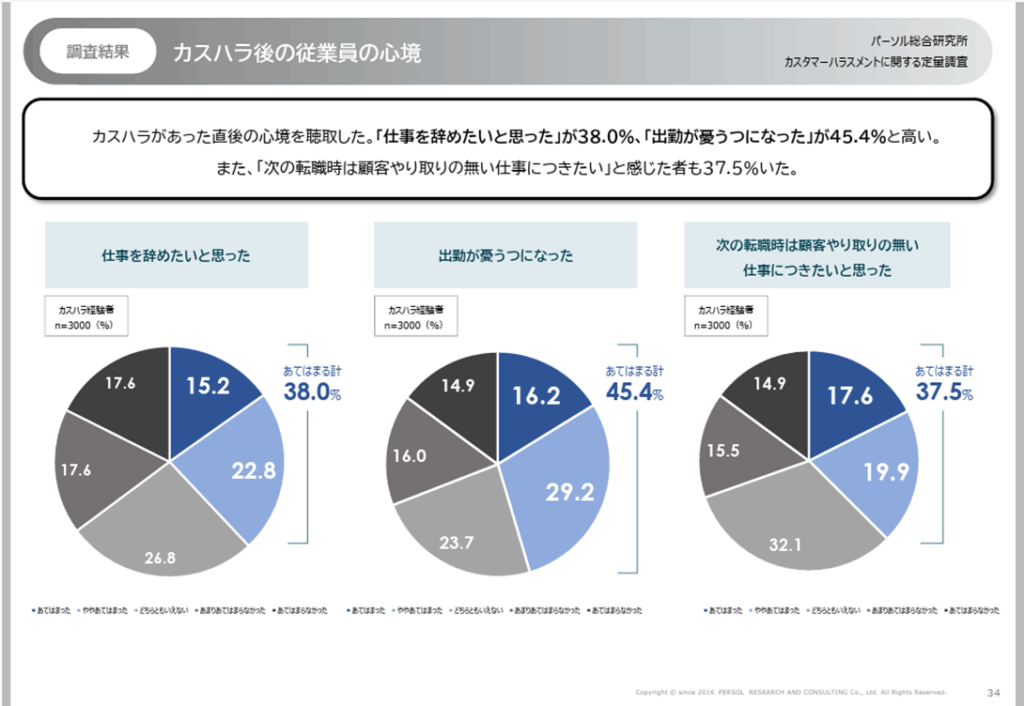

株式会社パーソル総合研究所が2024/2/6~2024/3/25に実施した『カスタマーハラスメントに関する定量調査』では、カスハラを受けた直後の従業員の38%が「仕事を辞めたいと思った」と回答し、45.4%が「出勤が憂うつになった」と回答していました。

カスハラを受けたときの影響は、極めて深刻です。筆者がコールセンターで品質管理マネージャーをしていた時にも、ほとんどのセンターにおいて、オペレーターが入社3か月以内に退職する理由の3位以内に「クレームが嫌になった」がランクインしていました(残り2つは多くの場合、「社風が合わない」と「研修が難しい」でした)。このうち「社風」や「研修」は若手の方が対応力が高い印象ですが、「クレームやカスハラ」は若手ほどダメージを受けやすく、最悪の場合は退職に至ることもあります。

辞めたいとはっきり言わなくても、その手前で、「またクレームだったら、、、」と電話に出るのが怖くなってしまったり、仕事へのモチベーションを低下させ電話に出るのが嫌になってしまったり、となってしまう方は、本当に多くいらっしゃいました。

実際、独立後にご相談を受けた会社の中には、見知らぬ人から人格を否定するような罵声を長時間浴び続けた結果、「電話が鳴るだけで手が震える」「電話当番の日は朝から動悸がする」といった痛ましい状況となってしまった方もいらっしゃいました。

なぜ中小企業ほど電話カスハラが大きな負担になるのか

一般的に、大企業に比べ、中小企業はカスハラ対応の負担が大きいです。そこで、なぜ中小企業の場合に負担が大きくなるのか、具体的に確認します。

専任部署がなく兼務のスタッフが対応するため

大手企業ではCS部門や法務部がカスハラ対応を行うことが一般的ですが、中小企業や地方支店では、営業・人事・総務などが兼任していることも多いです。そのような組織で長時間のカスハラ対応に時間を取られると、カスハラ対応そのものによる過大なストレスだけでなく、営業や人事などの本来業務まで停滞してしまうことになり、その結果として残業時間が大きく増えたりするため、大きな負担となります。

クレームやカスハラに対する経営のコミットメントが低いため

専任部署が無く、兼務の従業員が片手間で対応しているため、経営に対し件数や影響度などを数値に基づいた報告がされておらず、結果として経営のコミットメントが低いことも少なくありません。当社がご相談を受けた中でも、経営の興味が薄いという声はありました。一方、経営からは、売上に繋がらないトラブルに関わって時間を取られたくない、という声もありました。

明確で統一的な対応基準が無く、属人的に対応しているため

専任部署がなければ、対応方針(ガイドライン)や対応内容(マニュアル)が決まっておらず、「クレームはとりあえず○○課長に」となんとなく決まっていることも少なくありません。しかし、○○課長が対応できる時にはクローズできても不在時はサンドバックになるということでは、企業としてはリスクそのものです。また、対応内容が外からは分からなければ、適切かどうかも分かりませんし、改善もできません。何より、属人的な対応は、担当者本人にとっても過重な心理的負担につながります。

電話対応におけるカスハラの具体例

電話対応では、対面接客と違って暴力を受けたり録画されたりといったことはありませんが、心底消耗し、最悪の場合には休退職に至ってしまうようなカスハラも少なくありません。

具体例1:「お前じゃ話にならん、上を出せ!」

決済力のある立場の者に交代させることで、交渉における優位に立って、自らの無理な要求を通す可能性を高くしようとするために「上を出せ」と言われることがあります。

また、単に上への交代を要求するだけでなく、「お客様が申された通り」などの言葉遣いの間違いを取り上げ(お客様の行為を謙譲語で表現)、「侮辱された!」「お前が侮辱したことについて責任者はどう考えているのか!」など強く非難し、謝罪一方に追い込まれた状態で上司への交代を要求されると、予めしっかりと対策を講じていない限り、適切に対応することは困難です。

参考 【カスハラ対策】「上司を出せ!」「社長を出せ!」への対応を具体的に解説

具体例2:「録音してるぞ、ネットに晒してやる!」

明らかに不適切な発言や大きなミスの証拠を録音されたのでない限り、企業としては大きな問題ではないのですが、対応している従業員個人にとっては、自分の名前や声を録音され不特定多数が聴けるネット空間に公開されたりすることは非常に大きなストレスですし、ネットに晒すと予告されながら対応するのも同様に大きなストレスです。そのため、録音に対し、企業が従業員を守るために適切な対応をしなければ、「会社のためにクレームやカスハラの対応をしたのに、会社は私を守ってくれなかった」となってモチベーションを大きく下げ、最悪の場合は休退職も避けられません。

また、「録音しているぞ、ネットに晒してやる!」などと事前に宣言しないで勝手に録音し、一部を切り取って強く非難したりネットに晒される場合もあるため、録音の回避は困難です。

参考 【カスハラ対策】「ネットに晒す」「SNSで晒す」から従業員を守るためには!

具体例3:毎日かけてくる、長時間切ってくれない

「責任を持って対応しろ」「それじゃ解決策になっていない」などと正論風に責めることで、クロージングしにくくし、複数回や長時間の電話対応を強いるものです。また、対応が長時間に及ぶと他にも細かな論点が出て来るため、当初の要望に対しては企業側としてしっかり回答をしていたとしても、「今は違う話しをしている」「話を蒸し返して誤魔化すな」などと非難される場合があり、業務に支障を来たすだけでなく、社員の集中力・判断力を消耗させます。

参考 【カスハラ対策】確実に撃退するため、交渉打ち切りの5ステップを具体的に解説

上記では一例を紹介しましたが、実際は、「このキーワードを口にしたらカスハラ」と簡単に切り分けられるほど簡単ではありません。例えば「上を出せ」というセリフについても、企業として適切に対応できていないにも関わらず従業員が「しつこい態度はカスハラですよ」などと拒絶するような発言をしてしまったら、お客様がお怒りになることもあると思います。一方、上記のような状況でお怒りになってしまったからといって、暴力行為や人格否定のようなカスハラが肯定される訳ではありません。

重要なことは、平時から自社の業務を適切にアセスメントし、クレームが起こりそうなポイントとカスハラとの境界線をしっかり整理し、有事の際の対策を立てておくことです。電話対応の場合は特に、具体的な言葉を手掛かりに対応して行くため、そういった対策が効果的です。

自社のクレームやカスハラへの対策について、専門家へのご相談を希望の場合は、お気軽に下記からご連絡いただければ幸いです。

電話でのカスハラへの対応策 7つのポイント

ここからは、電話対応におけるカスハラ対策を具体的に解説します。

一部、「コールセンターのようなシステムを入れなければ対策はできない」と誤解されている方もいますが、コールセンターが無くても、電話でのカスハラに対する対策は可能です。

ガイドラインの作成

「自社にとっての在るべき顧客対応」「カスハラに対する基本方針」を明確にするため、まずは、ガイドラインを作成することを強くお勧めします。なおこの時、「カスハラ対応」だけのガイドラインでは、カスハラ対策自体が目的となり、お客様を排撃することにだけ意識が向きがちです。そのため、「カスハラ対策を含めた、顧客対応全体の在るべき姿をガイドライン」とすることを強くお勧めします。後者の様にすることで、カスハラ対策をすることで何を目指すかを組織全体で共有でき、個客満足度の向上などポジティブな効果に繋がる可能性があります。

参考 カスハラ対策ガイドライン(基本方針)作成の5ステップを具体的に解説

対応マニュアルの整備

アセスメント結果やガイドラインに沿って、個別の状況に応じ「どこまで対応すべきか」「どのようなトークで案内すれば良いのか」といった具体的な対応を決め、マニュアル化します。

マニュアルと言えば、作業手順書のようなものをイメージされる方が多いですが、それだけに限りません。各種フロー図、チェックリスト、動画など様々な物があります。特に電話対応窓口では、フロー図とトークスクリプトが極めて有効であり、その両者を揃えることが属人化からの脱却に繋がります。具体的には、炎上が発生し上司にエスカレーションする場合でも、「このフローのここまで進みこのスクリプトに沿って案内したら、納得いかないから上司に代われと言われた」など状況の共有が容易になり、手順に不備があった場合も修正が容易になります。

参考 使えるクレーム・カスハラ対策マニュアルの作成 | 3ステップで解説

ロープレ(ロールプレイング)などによる実践的な研修

ガイドラインやマニュアルを整備しても、実際のカスハラに直面し、酷い人格否定や脅迫じみた暴言を受ける恐怖の中では、冷静にマニュアル通りの対応をすることは困難です。「何かあったら警察に通報するから大丈夫」と軽視される方もいますが、重要なことは、「何か」が起こらないようにするための適切な対応を、従業員一人ひとりが身に付けることです。

そのためのロープレの例としては、以下のようなものが挙げられます。

- 怒鳴り声に対して落ち着いて対応する練習

- クッション言葉、謝辞、謝罪などの練習

- 長時間通話を収束させるためのフレーズ練習

- 上長や担当部署にエスカレーション(交代)する時の手順

- 「録音をネットに晒す」「今からそこに行く」「ただじゃおかない」など脅しへの対応の確認

録音システムの導入

電話システムに自動録音機能を搭載することで、相手の発言の記録が残ります。これにより、“言った・言わない”の水掛け論を防ぐだけでなく、担当者に繋がる前に「応対品質向上のため録音しています」などとアナウンスを流すことで、暴言や威嚇の抑止にもなるというメリットもあります。録音データを研修に活用することで、実際のケーススタディとして社内共有も可能になります。

もしアナウンス付きの録音システムの導入が困難な場合、外付けの録音システムを導入し、カスハラと思われる状況になったら口頭で録音中であることを伝えるだけでも牽制となります。

指定番号着信拒否や非通知拒否の設定

明確なカスハラであると組織として判断したのであれば、その電話番号を着信拒否にすることが有効です。

携帯の場合は個別に設定できますが、PBX(構内電話交換機)やIVR(音声自動応答システム)を導入している場合は、PBXやIVRの側で拒否設定する場合があるので、保守業者に相談してみてください。

また、業務上問題が無い場合は、非通知着信自体に拒否設定をするのも一法です。

業務の一部を専門業者にアウトソース

お客様相談室をコールセンター専門業者に委託することで、プロの対応力と記録力を活用し、自社の従業員が本来業務に集中できるようになります。

以前は、専門のアウトソーサーは件数の少ない中小企業を回避する傾向がありましたが、近年は、1席未満など小規模でも受ける会社もあります。ただ、左記のような場合は単価が高くなりがちなので、クレームだけでなく一次受付を一括して委託した場合にどうなるかなど、アウトソーサーに相談するのも一法です。

エスカレーションルートの整備

大前提として、カスハラは個人でなく組織で対応するものであるという認識のもと、従業員に負担がかかり過ぎないように、「○○になったら上司に相談して」などエスカレーションルールを整備します。

注意点としては、エスカレーションされる上司も一人の人間であり、専門的な経験やトレーニングを積んでいなければ、対応に失敗したり、ストレス過多になったりすることもあります。そのため、一次対応の従業員向けには分かりやすく「上司に相談」で良いですが、その上司が相談できる先として、更に上の上司、社内の法務部、外部の専門家などまでエスカレーションのルートを整備しておくのが有効です。

社員のメンタルヘルスと定期的なヒアリング

対面の暴行と違って目には見えませんが、電話カスハラは静かな心のダメージとして蓄積されます。実際、前述の株式会社パーソル総合研究所が2024/2/6~2024/3/25に実施した『カスタマーハラスメントに関する定量調査』では、カスハラを受けた直後の従業員の38%が「仕事を辞めたいと思った」と回答していました。

カスハラをされること自体を、完全に防ぐことはできません。しかし、筆者の経験上、カスハラやハードクレームに遭った従業員が最も疲弊しモチベーションを下げるのは、懸命に対応したことが評価されなかったり、気遣いが無かったり、「お前の対応が悪いからお客様が怒っただけじゃないのか?」といった見方をされることです。

そのため、例え従業員の側に落ち度があったとしても、正直にそれを申し出てくれたら「その落ち度も含めて必ず組織として解決する」という強いメッセージを経営が発信するとともに、定期的な1on1や面談、簡易なアンケートによる「気づき」が、深刻な事態を未然に防ぎます。また、「対応ありがとう」「報告助かった」などの小さな感謝のフィードバックをすることが、従業員に対する最大のケアにもなります。

参考 カスハラが発生したら? | 退職を防ぐ、組織的対策の6つのポイント

まとめ:カスハラは「我慢」ではなく「組織で断つ」

カスハラは、単なるクレーム対応ではなく、明確に「ハラスメント」として捉え、企業として対策すべき問題です。その中でも電話におけるカスハラは、対面接客と異なり対応内容が外から見え難く、フォローをしてもらいにくいため、懸命に対応している従業員を傷付けてしまうことがあります。

本コラムで紹介した取り組みについて、専門家への無料相談をしてみたい方は、下記からお気軽にご連絡ください。