【保存版】カスハラへの警察相談・被害届の出し方ガイド|企業の対応実務

カスタマーハラスメント(以下、カスハラ)は、近年あらゆる業種で注目されています。顧客による暴言・威嚇・長時間拘束・土下座要求など、単なるクレームの域を超えた行為が多く報道されていますし、当社にもB to CからB to Bまで様々なご相談をいただいております。

カスハラが発生すると、対応した従業員が精神的に追い詰められ、退職や休職に至るケースも少なくありませんし、中には、暴行や傷害、放火など深刻な被害に遭うケースもあります。また、カスハラをしている側にその自覚が無く、「正当な主張であり、対応しない企業こそが問題だ」と強く思い込んでいるような場合には、その場で明確に拒絶し撃退したと思っていても、しっかりと再発防止ができなければ、逆恨みして更に酷い被害に遭うリスクもあります。実際、愛知県の高浜市役所では、2024年7月、税金の滞納などでトラブルになった男性が刃物を振り回して放火する、という事件もありました。

このような深刻なカスハラに対し、現場任せの対応では限界があります。そのため、カスハラの中には「犯罪行為」に該当するケースがあることを理解し、そのような行為に対して、警察との連携も含め組織的に対応していく体制を構築することが極めて重要です。そこで本コラムでは、警察に事件化してもらうためのポイントを解説します。

※本コラムはコンサルタントとしての実務視点に基づくものなので、正確な法解釈等については、弁護士などへの相談をお願いいたします。

【保存版】カスハラへの警察相談・被害届の出し方ガイド|企業の対応実務

カスハラが刑事事件になるケースとは

厚生労働省の『カスタマーハラスメント対策企業マニュアル』では、カスハラに係る犯罪、法律違反が抵触する法律として、以下を紹介しています(以下抜粋)。

- 傷害罪(刑法204条) 人の身体を傷害した者

- 暴行罪(刑法208条) 暴行を加えた者が傷害するに至らなかったとき

- 脅迫罪(刑法222条) 生命、身体、自由、名誉又は財産に対し外を加える旨を告知して人を脅迫した者

- 恐喝罪(刑法249条1項) 人を恐喝して財物を交付させた者

- 恐喝罪(刑法249条2項) 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者

- 未遂罪(刑法250条) この章の未遂は、罰する

- 強要罪(刑法223条) 生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し外を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の格子を妨害した者

- 名誉棄損罪(刑法230条) 公然と事実を適示し、人の名誉を棄損した者(その事実の有無にかかわらず)

- 侮辱罪(刑法231条) 事実を適示しなくても、公然と人を侮辱した者

- 信用棄損及び業務妨害(刑法233条) 虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を棄損し、又はその業務を妨害した者

- 威力業務妨害罪(刑法234条) 威力を用いて人の業務を妨害した者

- 不退去罪(刑法130条) 正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者

企業として、上記に該当する場合は「刑事事件に該当する可能性がある」と認識し、警察に相談することは決して過剰反応ではありません。

特に、企業が被害を受けるだけならまだしも、従業員個人がネットに名前や写真を晒されたり、暴力を受けたり、といった深刻な被害に遭った場合、警察への相談を含めた被害回復措置は不可欠です。それをしなければ、「私の写真が晒されているのに対応しないの?」「俺が殴られたことはどうでも良いのか?」といった不信感が従業員の間で急激に広がり、どのような理由を説明しても言い訳にしか聞こえなくなります。

カスハラで民事事件として対応が必要なケースとは

刑事事件として警察が対応してくれたとしても(事件化されたとしても)、警察は、既に起こった被害の回復まで対応してくれる訳ではありません。ですから、例えば胸倉を掴まれて服が破れたり、突き飛ばされてスマホが壊れたり、通院治療により治療費が発生したり、仕事を休んで収入が減ったりといった経済的な損失について、相手が自主的な支払いを拒んだ場合、支払わせるためには民事訴訟を提起する必要が生じます。

代表的な法律としては、以下の法律が挙げられます。

- 不法行為(民法709条) 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者

カスハラでその他の対応が必要なケースとは

ほとんどの場合、警察が介入するとカスハラの被害は止みますが、ごく稀に、カスハラと自覚せず「自分は正しい」と信じ切っている相手の場合など、警察の捜査が始まっても延々と嫌がらせを続けて来ることがあります。また、警察捜査が始まっても送致されなかったり、送致されても検察が立件しなかったりする場合もありえます。そのような場合、カスハラをした本人が「やはり自分は正しかった!」と葵の御紋を得たようのような気持ちになり、以前と同水準のカスハラは全く躊躇せずにするようになってしまう、ということもあり得ます。

そのため、悪質な場合には、警察対応と併せて民事事件化することも検討すべきですが、より即効性のあることとしては、下記のような対応を検討しましょう。

- 警察が被害届を受理した後、企業自身でも出禁や契約解除を文書で通知する

- 自社の側に何らかの義務が残っている場合、可能であれば残金を清算して解除する

- 上記のような対応ができるように、予め契約やサービスの提供方法について検討・検証しておく

カスハラで警察に相談する際のポイントと手順

警察への連携方法と、必要な情報や資料についてのポイントを解説します。

相談か被害届か?警察への「入り方」の違い

はっきりとした暴力などの場合は被害届を出しやすいですが、「これはカスハラ被害かな?」と迷った時には、いきなり被害届を出すのではなく、まずは最寄りの警察署(生活安全課が一般的)への「相談」をしてみることをお勧めします。

相談は、今後トラブルが悪化しそうな場合の「予防」としても活用できますし、警察側もその時点で関心を持ち、動きやすくなります。また、内容や悪質性によっては、具体的な対応について助言してくれたり、相手に注意をしてくれたり、といったこともあり得ます。

整理すると、以下のような切り分けをするのが分かりやすいかと思います。

- 110番通報 カスハラの中でも暴力や土下座強要など、今まさに刑法への違反が行われているとき(現行犯)

- 被害届 現行犯ではないが、刑法への違反と明確に判断でき、その証拠や証人があるとき

- 相談 尋常な対応ではないと感じるが、どんな犯罪に該当するか分からない場合

警察相談時に必要な情報・資料とは

相談時には、「こんなに酷い目に遭った」といった被害感情ではなく、「5W2H(「When(いつ)」「Where(どこで)」「Who(誰が)」「What(何を)」「Why(なぜ)」「How(どのように)」「How much(いくらで)」)に整理できる事実」に関する情報が求められます。

可能な限り、以下のような資料・情報を持参しましょう:

- 時系列でまとめた被害内容(日時、対応者、状況など)

- 録音・録画データ(相手の顔が写るか名前が録音されているとベスト)

- メール、LINE、SNS、WEB上の書き込みなどの履歴(スクリーンショット可)

- 同席した従業員や顧客の証言・記録

- 防犯カメラ映像や通話記録(保存されていれば)

※傷害罪の場合は、診断書や怪我の写真も(なるべく怪我の直後の写真)

証拠性が高い資料があるほど、警察も動きやすくなります。

ただし、様々な証拠資料を全く整理せず雑然と持参しただけでは、その証拠価値に相応しい評価をされないこともあり得ます。そのため、可能であれば、時系列にまとめた陳述書を作成し、その内容に対応する形で証拠書類を整理するなどの準備をしておくと、警察相談後の対応がスムーズです。

警察による事件化の流れ

警察が事件化してからそれが解決するまでの流れと、捜査段階に応じた協力のポイントを解説します。

事件化~判決までの全体フロー

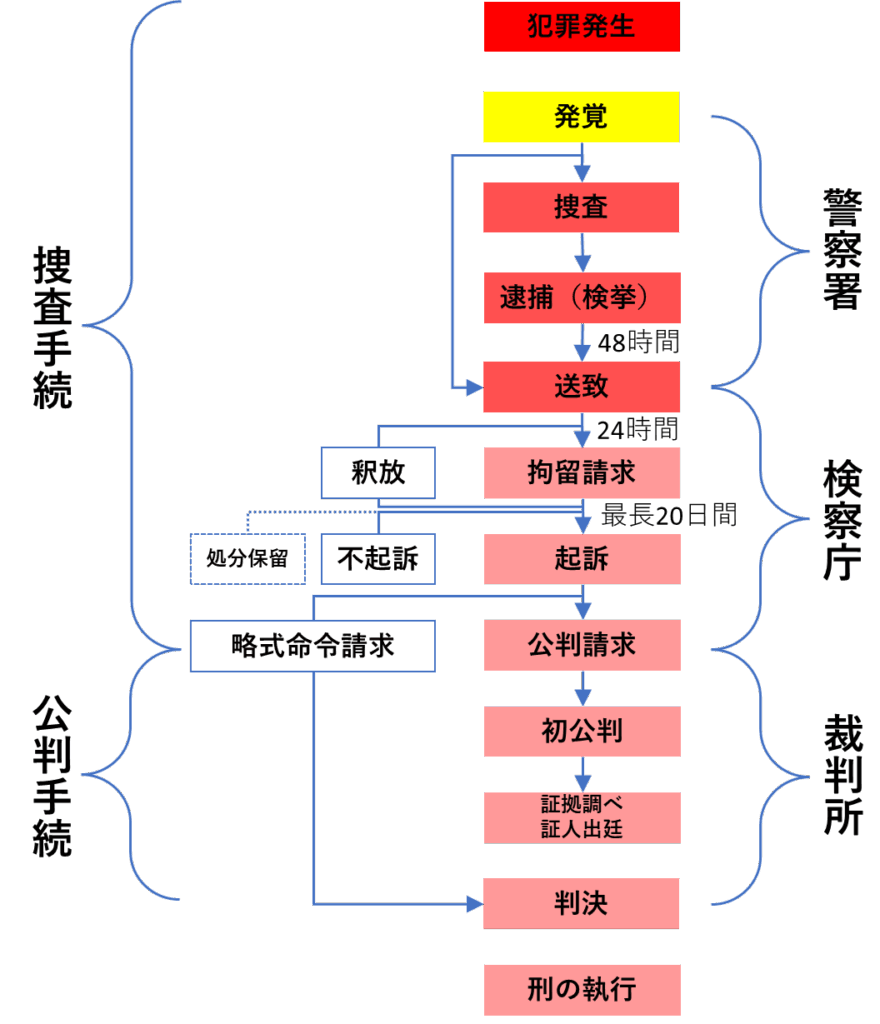

埼玉県警察の『サポートブック』によると、犯人が20歳以上の場合の刑事手続きの流れは、以下のフローチャートになっているとのことです。

上記のうち黄色の「発覚」が、悪質なカスハラに対する、110番通報、被害届、刑事告訴などの手続きです。

注意点は、警察がすぐに動いてくれたとしても、けっこうな時間がかかるということです。フロー中に「48時間」や「24時間」などといった記載があるので、全体のスピード感もそのくらいなのかなと思うかもしれませんが、実際には、検察に送致されるまでに(捜査だけで)数か月はかかると言われます。また、送致後も起訴してから判決が出るまでとなると、やはり数か月かかることもあります。

そのため、「警察に110番通報したから(または被害届を出したから)この件は終わった」と安心せず、むしろそれから始まるくらいのつもりで、再発防止策の徹底、マネジメント体制の構築、必要に応じた民事訴訟などを、警察と並行して進めて行くことが重要です。

被害届または告訴状の受理後は、捜査段階に応じて協力する

警察が被害届または告訴状を受理した後は(上記フローの「発覚」~「送致」まで)、次のような対応が想定されます。

1.刑事事件に該当するか否かの判断

明確に刑法違反となる事実、裏付けとなる証拠、などがあるかどうかを判断します。

2.加害者に対する口頭注意や警告書の送付

刑法違反は、人を罰し自由を制限する場合があるため、民事の違法行為に比べ範囲が狭く要件も厳しいため、被害申告をしても事件として受理されないことも少なくありません。一方、その時点ですぐに被害届が受理されなかったとしても、内容によっては口頭注意や警告書の送付をしてくれる場合もあります。また、実際に被害届が受理され、被害届の受理により実際に捜査の手が及ぶと、極めて大きな牽制効果となりカスハラが止むことが多いです。

3.必要に応じて事情聴取・捜査開始

上記の通り、刑法違反は現行犯でも無い限りすぐに逮捕はされず、事情聴取や捜査により逮捕や送致の必要性を検討されます。当然ですが、事情聴取や捜査の対象は相手方なので、相手方はこちらの被害申告を無かったことにしたり、小さくしたり、刑法への違反を契約上の話しにすり替えようとしたり、様々な言い訳をして来ることには注意が必要です。

警察は、相手方の言い訳に対して、クロと確定するまで捜査をして証拠を集めてくれる訳ではありません。実際、当社でも以前、準備不足でしっかり説明できず相手方の言い分が一部採用されてしまい、起訴に至らなかったこともあります。そのため、前述の通り5W2Hで情報を整理し、時系列を分かりやすくまとめた書面で提出するなどの積極的な協力が極めて重要だと実感しています。

4.事情聴取・捜査の結果を踏まえ、検察への送致の判断

捜査の結果、警察で可能と判断した場合は検察に送致されます

ただし、警察が送致した場合でも、必ず検察が起訴する訳ではない点には注意が必要です。

実際、前述の『サポートブック』にも、「犯罪が明白であるときでも必ず起訴しなければならないものではなく、検察官は、被疑者の情状や犯罪の軽重等を考量して起訴・不起訴を決定します」と記載されています。

悪質クレームやカスハラに対する対策構築のため

警察との連携は有効ですが、そのような被害とならないうちに可能な限り予防することが最善です。また、不幸にして被害が生じた場合にも、責任者の長時間対応や店頭など発生場所で検証するなど、企業にとっても大きな負担が伴うため、効率的に対策し確実に事件化する仕組み作りが必要です。

警察捜査を含めて、悪質クレームやカスハラへの組織的な対策の仕組み作りを検討されている方は、ぜひお気軽に下記からご相談ください。

事件化のための対応のポイント

被害届と告訴状の違いと、具体的な対応のポイントについて解説します。

被害届とは?告訴との違い

被害届と告訴状(刑事告訴)では、大まかに以下の様に異なります。

- 被害届:犯罪事実の申告(捜査のきっかけにはなるが、捜査義務が生じる訳ではない)

- 告訴状:犯人に対する処罰を明確に求める意思表示(受理した場合、警察に捜査義務が発生する)

上記を踏まえると、「警察に捜査義務があるなら告訴状の方が良い」と感じるかもしれませんが、筆者の経験では、警察は告訴状を避けようとする傾向があるように感じています。ただし、事件化可能と判断された場合には、被害届でも告訴状でも基本的にちゃんと対応してくれるので、警察に相談しながら、意向を踏まえてどちらにするかを検討すれば良いと思います。

なお、告訴状は通常、相手方に対し処罰を希望する場合に提出します。そのため、訴訟や任意交渉を通じて示談の可能性があるような場合には、いったん被害届を提出し、示談や和解をした場合にはその旨を報告する、といった対応をするのも一法です。

被害届を出すときに伝える情報

警察署で対応する警察官に口頭で説明した後、届出用紙に記入するのが一般的です。以下の情報を整理しておくとスムーズです:

- 被害発生日時・場所

- 被害の内容(どのような言動・行動か)

- 加害者の氏名・特徴(わかる範囲でOK)

- 証拠資料(録音・録画など)

- 被害の影響(営業妨害・精神的苦痛など)

なお、書籍やネット記事の中には、「内容の表現次第で受理され難いことがあるので、弁護士に相談しましょう」といったコメントを見ることがありますが、筆者の経験では、一つ一つの細かな表現を理由に断られたことはありません。内容自体に刑法違反があると認められるか否かが重要であり、細かな表現などは、警察に相談しながら対応すれば十分だと思います。

それを踏まえて、提出する情報や証拠類から以下のような情報が伝わるかを確認しておくと良いです。

- 刑法違反となる事実があるか否か

- 証拠や証人など裏付けは確かか

- 何を求めているか

- どこで何を調べれば良いのか

- それらは明確に伝わるか

被害届の場合でも告訴状の場合でも、カスハラの被害内容そのものが変わる訳ではありません。ですから、本項のような情報を整理・確認しておけば、警察への相談を通じてどのような形で事件化するかを決めてから、それに応じたフォーマットに成型することが可能です。

日頃から企業ができる備えとは

悪質クレームやカスハラに対して日頃から企業ができる備えを解説します。

事実関係を正確に記録に残し証拠を確保する

記憶が曖昧になってしまわないうちに現場で記録を残し、証拠を確保しておきます。具体的には、以下のような対応が有効です。

- 顧客対応時の録画や録音(「品質管理のため録音」など、事前に告知しておくと良いです)

- 対応中のメモ・報告書の習慣化(時系列や行為を中心に)

- 業務日報や顧客対応データベースによる情報共有(定期的に上長が確認しましょう)

ガイドラインや対応マニュアルの整備

単に、「悪質なカスハラは警察に通報」と周知するだけでは、その行為が悪質なカスハラに該当するのか、誰が、どのタイミングで、どうやって通報するのか、その間の顧客対応はどうするのか、とかえって現場を迷わせる場合があります。

そのため、対応方針をガイドラインとして定め、具体的な対応手順をマニュアルとして整備し、全ての従業員が迷わず対応できるようにすることが重要です。

(参考コラム)

カスハラ対策ガイドライン(基本方針)作成の5ステップを具体的に解説

使えるクレーム・カスハラ対策マニュアルの作成 | 3ステップで解説

実践的なトレーニングの実施

ガイドラインやマニュアルを整備しても、それだけですぐにその通りに実施することは困難です。筆者自身も、ハードクレームやカスハラに対し、事前に回答方針などの対策を定めていなければ、適切に対応できないことも少なくありません。そのため、ガイドラインやマニュアルを整備したら、ぜひ、ロープレなどの実践的なトレーニングをすることを強くお勧めします。

一方、他所でも説明しましたが、ロープレや時間も人数もノウハウも必用なので、企業によってはやりにくい場合もあります。そのような場合には、以下のような代替案をお勧めします。

- 短尺動画での対応マニュアルを作成し、業務の閑散時間などを通じて従業員に参照させる。

- 振り返り会議を実施し、具体的に何をされ、どのように対応し、どう感じたのか。今振り返るとどうするべきだったのか、といった情報を社内共有し従業員に追体験させる。

(参考コラム)

クレーム・カスハラの対策共有会議 「振り返り」の5つのポイント

まとめ

悪質なカスハラは、我慢や現場任せでは企業も従業員も守れません。警察相談は法的に認められた正当な行動であり、企業防衛として有効です。

一方、警察に被害届を出すときは、担当者だけでなく責任者も一緒に警察に行き、半日以上時間を取られることも珍しくありません。暴行などがあれば、被害現場である店頭に警察が来て写真を取ったりし、他のお客様に無用な不安を与えることにもなりかねません。また、そのような時間と負担をおして被害届を出しても、証拠不足・説明不足で送致や起訴に結び付かなければ、大山鳴動して鼠一匹、骨折り損のくたびれ儲けになるばかりか、かえってカスハラ相手を図に乗らせることもあり得ます。

警察への相談を企業としてのアクションに取り入れる場合にこそ、ガイドラインやマニュアルの作成、トレーニング、マネジメント体制の構築など、組織的な対策をすることが極めて重要です。

当社では、様々な企業様の実態に応じた対策を講じて来た他、ISO10002(品質マネジメント―顧客満足―組織における苦情対応のための指針)の構築や内部監査のご支援も可能です。

悪質クレームやカスハラにお悩みの方は、ぜひお気軽にご相談ください。