顧客満足度を上げる接客|事例で見るマニュアル対応成功のコツ

製造業のように「製品の品質」で成果を測れる業種とは異なり、サービス業は形のない「体験」を提供することが本質です。サービス業は、顧客ごとに満足度が変動しやすく、ある顧客にとっては十分と感じられる対応であっても、別の顧客にとっては「不満」や「期待外れ」と受け止められるケースもあります。そのため、サービス業では以前から、より良いサービスを共有するために業務をマニュアル化して来ましたが、このマニュアル化もまた、「マニュアル対応」などネガティブなイメージと結び付けられたり、「心がこもって無い」などと不満に繋がることが少なくありません。そして、小さな不満を軽視すると、それが口コミやSNSで拡散され、大きなクレームやブランド毀損に発展することがあります。このような「カスケード効果」は現代のサービス業において極めて重大なリスクです。

しかし、マニュアルは従業員の行動を制約するものではなく、顧客満足度を上げるための「土台」です。適切なマニュアルで基本的な応対品質を平準化したうえで、現場の柔軟な裁量や人間らしさを引き出すことが、サービス業における持続的な成長と競争力の源泉となります。

そこで本コラムでは、顧客満足度向上のために有効な対応マニュアルの活用について解説します。

顧客満足度を上げる接客|事例で見るマニュアル対応成功のコツ

「マニュアル対応」が悪いイメージを持たれる理由

一般的に、「マニュアル対応」という言葉に良いイメージを持つ人はほとんどいません。その理由として、大きく以下のような理由が挙げられます。

画一的で、マニュアル対応そのものが顧客満足度を下げる

例えばご要望にお応えできない場合などに、その理由として「マニュアルで決まっていますので、、、」などと答えられると、顧客は「事務的」「機械的」と感じてしまいます。そうなると、顧客満足度向上のために作成された対応マニュアルが、逆に「温かみの欠如」の原因となってしまいます。

従業員がマニュアルを妄信し、“マニュアル頼み”になるリスクがある

何のためにその対応をしているのか目的を理解しないまま、マニュアルを「唯一の正解」として盲信すると、従業員は顧客の感情に寄り添う柔軟さを失います。その結果、顧客満足度の向上どころか、「融通が利かない」という不信感を生みかねません。

顧客が接客に求めるのは「温もりのある人間らしい対応」

顧客対応に対する近年のニーズは、下記の2つのタイプに大別できます。当社では、この2つのタイプを、以下の様に呼んでいます。

- エフォートレス型:手間をかけず、なるべく短時間で、スムーズに要件を済ませられる対応

- ディライト型:家族や親しい友人のような、温もりや思いやりが伝わって来る感動的な対応

前者はコスパ型と呼んでも良いでしょう。近年はデジタル化・DXによって効率化が進み、大きくレベルが向上しています。一方で後者は従業員の人間力が求められる領域であり、時間と労力がかかりますが、顧客満足度を大きく高め、ファンやリピーターを生む効果があります。

マネージャーには、この二極化を踏まえ、テクノロジーで解決する箇所と時間をかけてマニュアル化や従業員の教育をすべき箇所を見極めて、対策して行くことが求められます。

役立つ対応マニュアルの3つのポイント

本来マニュアルは、サービス業の対応を平準化するために有効なツールです。マニュアルが無ければ、ベテランなどその業務を知っている従業員なら顧客満足を確保できてもそうではない従業員ならクレームになってしまうことになりかねず、それでは、企業にとってリスクそのものです。

そこで、マニュアルを顧客満足度向上に役立てるためのポイントを確認します。

対応の目的、基本方針、判断基準を明確にする

対応の目的や基本方針をマニュアルに明示することは、従業員の理解を深めるうえで不可欠です。また、判断基準が明示されていると、従業員は迷いや不安が軽減されます。その結果、従業員はマニュアルを基本としながらも、その時々の状況に応じて顧客満足度向上に直結する行動が取りやすくなります。

具体例を組込み、対応を流れで理解できるようにする

単なるルール集のようなマニュアルでは、従業員の学習効果は限定的です。その結果、実際の顧客対応中にいちいちマニュアル見返すことを余儀なくされ、「画一的」や「マニュアル頼み」と言われる対応に繋がりやすくなってしまいます。上記のような状況を防ぐためには、具体例や、後述のような対応シナリオをマニュアルに組み込むことで、従業員に具体的な現場イメージを持ってもらうことが重要です。

「権限移譲の範囲」を明確にすることで、柔軟な顧客対応を実現する

マニュアルは関係する従業員全員に対し、基本的な対応品質を担保するための基盤です。その基盤に、一定の範囲で従業員に権限移譲をすることで、顧客ごとに最適化された接客が可能となります。マネージャーは「どこまでがマニュアルに沿った対応で、どこからが従業員による個別対応か」を線引きし、必要な権限を与えて、現場が柔軟に対応できる仕組みを構築することが求められます。

【カスハラ対策マニュアルの例は、、、】

使えるクレーム・カスハラ対策マニュアルの作成 | 3ステップで解説

マニュアル(トークスクリプト)の具体例・・・Before

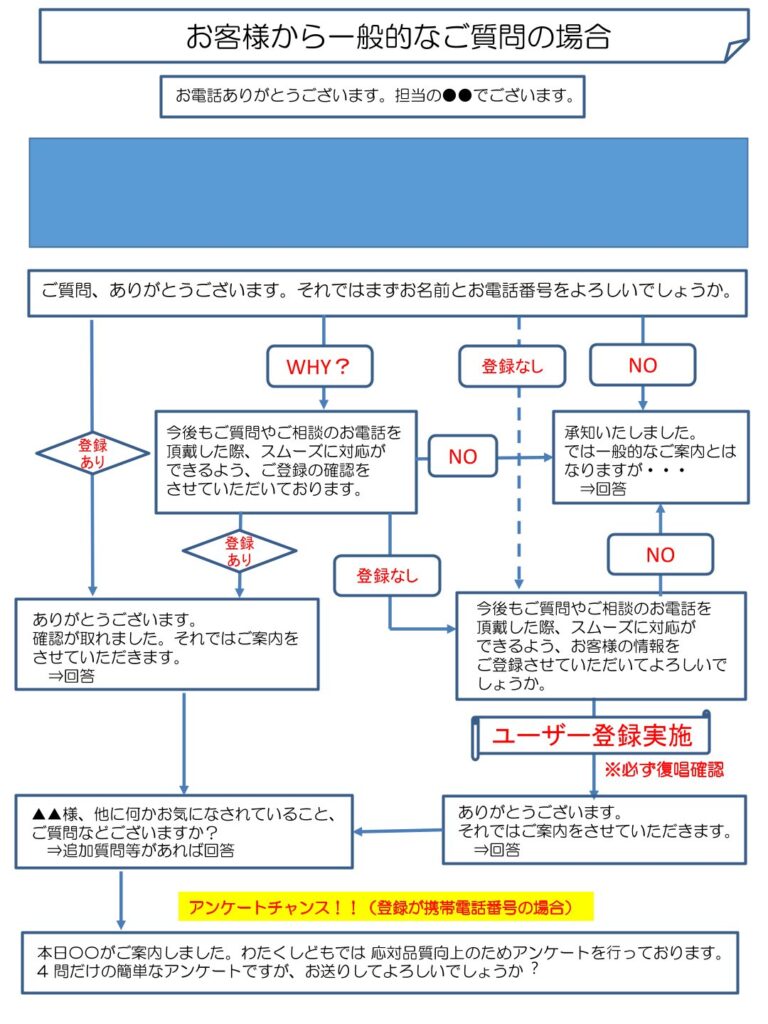

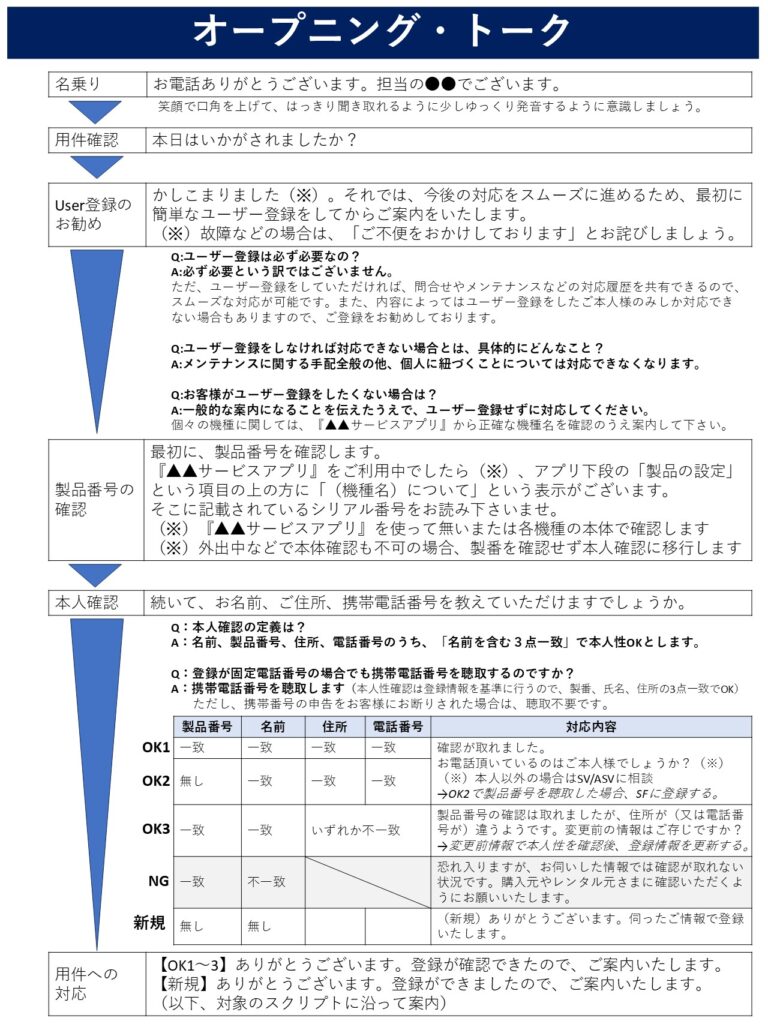

コールセンターの対応マニュアルを例に紹介します。

弊社が支援したあるコールセンターでは、元々、添付のような対応マニュアル(トークスクリプト)を使っています。

このトークスクリプトは、大きく以下の3つの目的で作られたものでした。

- 本人性の確認

- サービスの利用促進(アンケートから導入)

- 顧客満足度の向上

しかし、上記のマニュアルでは解像度が低いうえ、それぞれの目的をどこでどのように達成するかが一読して読み取れないため、成績が低迷していました。

顧客満足度の向上に有効な対応マニュアルを作成するためには、単に自社業務を詳細に描くだけでなく、自社の業務を客観的に俯瞰しながら「在るべき顧客対応の姿」を描いて、それを計画的に具体化して行くことが重要です。

上記について専門家に無料相談をしてみたい方は、お気軽に下記からご連絡ください。

マニュアル(トークスクリプト)の具体例・・・After

前述のコールセンターの事例では、目的(本人性の確認、サービスの利用促進、顧客満足度の向上)に応じてマニュアル(トークスクリプト)を3つに別け、それぞれを具体化しました。

参考に、実際のマニュアルをお見せしながら解説します。

オープニングトークでの本人性確認

本人性の確認は極めて重要であり、万が一間違えて別人に案内したらいわゆるインシデントに該当しますが、今までは、マニュアルが分かりにくかったため、定期的に間違えが発生していました。

修正後のオープニングトークでは、これまで分かりにくかった本人確認の条件を整理し、具体的なステップとして分かりやすく示したことで、間違えて別人に案内をすることが無くなりました。これにより従業員も、「本当にこれで良いのか」などとビクビクする必要が無くなり、第一印象自体が良くなるという副次的な効果もありました。

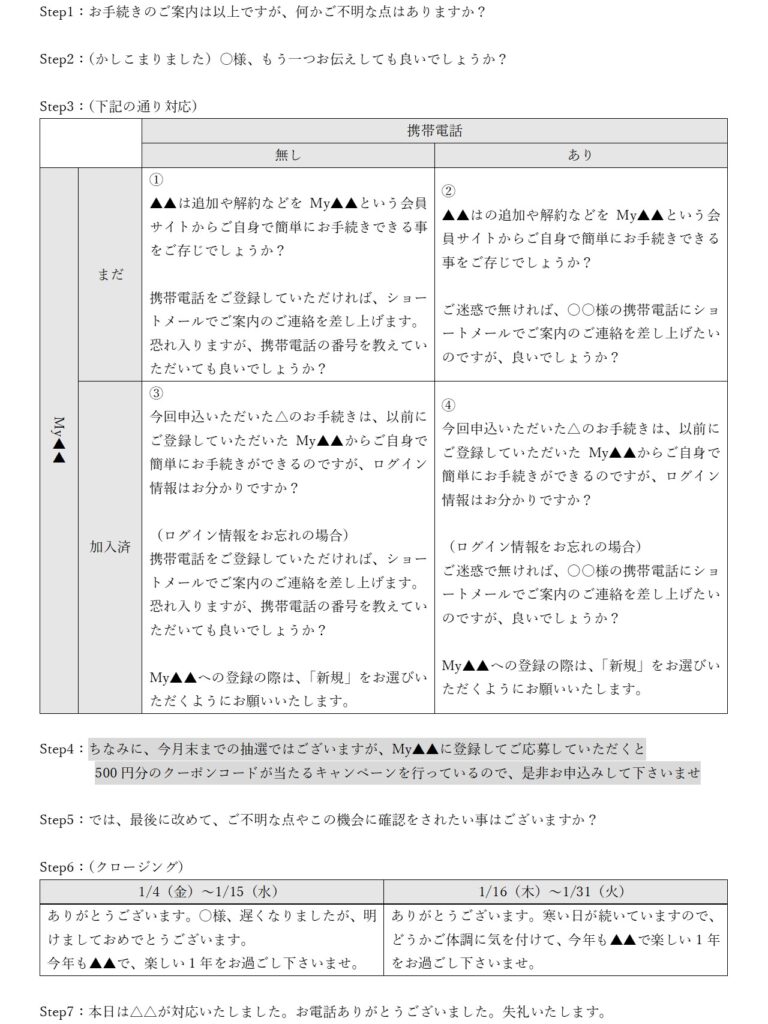

加入促進・利用促進のトーク

通信サービスや会員制サービスでは、追加オプションの提案が必要となります。

今までのマニュアルではクロージング直前でアンケートを起点に加入促進トークをしていましたが、唐突感があるうえ、「アンケート」と言っておいて騙し討ちのように営業提案することの評判が悪かったため、加入してくれる人は月に数人もいれば良い方でした。

修正後の加入促進・利用促進のトークでは、本題が終わった段階で顧客から追加案内の了承を取り、顧客の状況に応じたメリットを明確に提示しながら提案するようにしました。これにより、加入数が大きく伸びたうえ、「必要ない」と判断したお客様にはそれ以上の案内が不要となるため、対応時間自体も短くなりました。

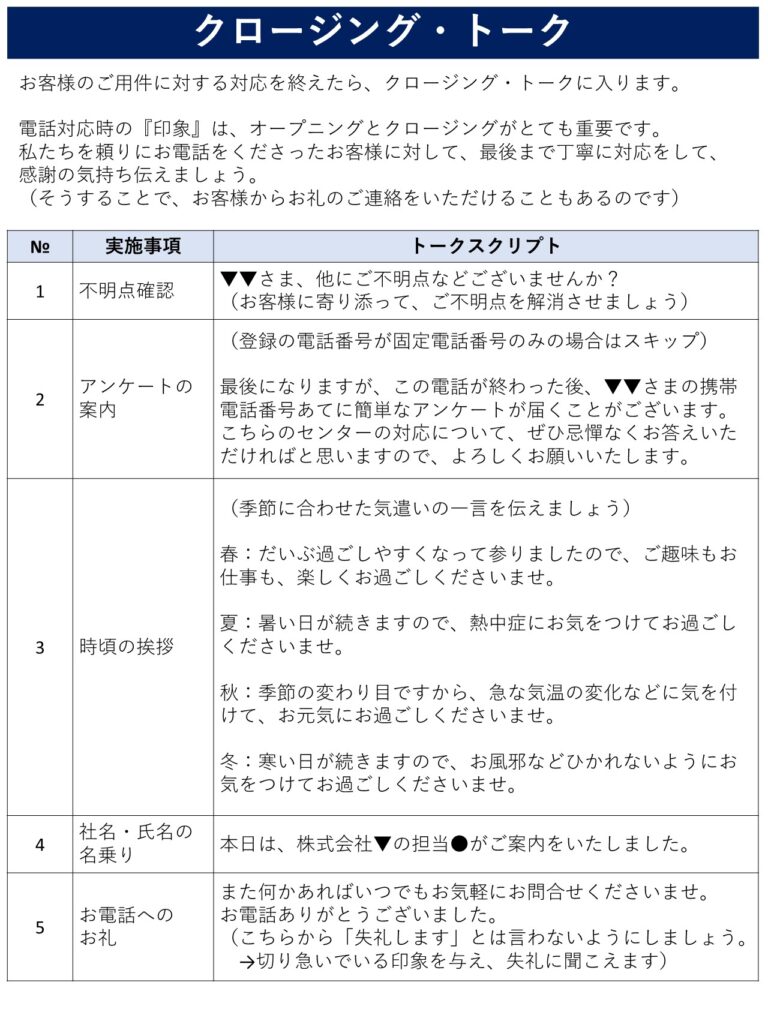

クロージングトーク

接客の最後は顧客の記憶に強く残しやすい場面です。

今までのマニュアルでは、お礼や気遣いに該当する箇所が無かったため、一部で自主的にそういったトークをしているオペレーター以外はそのまま終了になっていました。

しかし、修正後のマニュアルでは不明点確認、アンケートの案内、時候の挨拶、社名と氏名の名乗り、お電話をくださったことへの御礼までスムーズに繋げたことで、お客様からも「●●さんね、ありがとね」「こちらこそ助かったよ」などとお褒めの言葉をいただくことが増えました。

マニュアルを活用するために

上記の例のように、マニュアルは、適切に活用することで新人からベテランまで必要なスキルを共有することができ、顧客満足度の向上に大きく貢献します。

顧客対応の基本方針をガイドラインとして明確化する

まず、自社にとっての顧客対応の「基本方針」や「在るべき姿」をガイドラインとして明確化しましょう。

ポイントは、顧客満足度向上だけを目的とするのではなく、クレームやカスハラを含めた顧客対応全体の「在るべき姿」を示すことです。また、そのためには、顧客対応部門単独ではなく、経営のリーダーシップが不可欠です。

基本方針や在るべき姿を明確化することで、全社的に統一した顧客対応が可能となります。

顧客体験をシナリオ化し、具体化する

顧客の行動を時系列に描き、その中で対応や想定問答を組み込むとことで、その対応により顧客にどういう体験をしてもらうのか、どう感じてもらい、どういった反応を期待するのかといったことがイメージできるようになります。また、従業員自身もどういう流れでその対応をするのかという「リアルな接客シナリオ」を共有できるようになるため、顧客満足度の向上に直結します。

「マニュアル化するポイント」を見極め、重要なポイントに絞り込む

全ての顧客接点をマニュアル化するのは余りにも工数がかかり過ぎる反面、それに見合う効果は期待できません。まずは、最も大きな顧客接点であり、最も顧客満足度に影響のある顧客接点を特定し、そこに対し精度の高いマニュアルを作成することをお勧めします。

例えば前述の例であれば、オープニングとクロージングは全ての顧客が必ず通るので、その2つに加え、重要なサービスの加入促進・利用促進をマニュアル化しました。複数の要件があっても、一般的には「全体の20%が8割の満足度を左右する」というパレートの法則が成立すると言われています。顧客対応の重要局面を選び出してマニュアル化しましょう。

まとめ:「マニュアルを作る」ではなく「マニュアルを活用する仕組みを作る」が重要

マニュアルは従業員を守り、品質を安定させる基盤です。しかし、それだけでは顧客満足度を高められません。「マニュアルにより品質を平準化するポイント」と「権限移譲による柔軟な個別対応」をセットで教育・管理することではじめて、より高いサービスレベルを実現できます。

分かりにくく使いにくいマニュアルは、従業員のミスを生み、委縮させるため、顧客満足度の低下に直結します。最悪の場合、目の前のお客様のご要望よりもマニュアル通りに対応することを優先し、「画一的なマニュアル対応」や「指示待ち人間」を作り、顧客の離反を招くことにもなりかねません。そうならないためには、眼前の業務の「マニュアルを作る」という考え方から、顧客満足度を向上のための「マニュアルを活用する仕組みを作る」という考え方への変換が、極めて重要であると考えます。

本コラムの内容について無料相談をご希望の方は、下記からお気軽にご連絡ください。